변성용의 '사라진' 차

쫄딱 망해 현대차 기억에서 지우고 싶은 Y1 소나타

오토엔 입력 2017.05.18 11:38 수정 2017.05.18 15:39

[변성용의 사라진 차 이야기] 쏘나타가 처음 나온 것은 1985년의 일. 이때만 해도 쏘나타의 국내 명칭은 영문명(Sonata)의 국내 표기법인 소나타였다. ‘소(牛)나 타는 차’라는 경쟁사의 악의적인 루머로 인해 은근슬쩍 쏘나타로 이름도 바꾸어 보았지만, 현대차의 새로운 야심작은 염가형 중형차의 느낌이 강했던 스텔라의 그늘에 가렸고 중형차 왕국으로 통하던 대우 로얄 시리즈 앞에서 맥을 추지 못했다. 자칫 스러질 뻔 했던 차가 일어설 수 있었던 것은 1988년 후속 모델인 Y2 쏘나타부터였다.

한때 쏘나타는 중산층의 절대적인 사랑을 받은 대한민국 대표 모델이었다. 소형차나 준중형차를 탄 다음에는 누구나 한 번쯤 거쳐 가야 하는 국민 중형차의 성격이 짙었다. 요즘은 중산층의 수요가 고급화되면서 그랜저에게 시장의 상당 부분을 내주었고, 다양한 SUV와 수입차들이 늘어 더 이상 과거의 위상을 자랑하고 있지는 못한다. 같은 그룹인 기아차의 K5에게 젊은 중형차 수요를 상당 부분 빼앗기기도 했고 최근에는 르노삼성 SM6에게 마저 순수 승용차 등록대수에서 1년 가까이 밀리기도 했다. 택시나 렌터카 등으로 많이 쓰이면서 식상한 느낌을 주는 것 또한 쏘나타의 큰 약점이기도 하다.

그럼에도 불구하고, 대한민국에서 쏘나타의 위상을 대체할 차는 아직도 없다. 단순히 지금의 현대차 왕국을 건설하는 데의 기여도 때문이 아니다. 이 정도의 시간을 버텨왔다는 사실만으로도 쏘나타는 한국 자동차의 역사를 상징하는 차가 되어 버렸다. 그랜저(1986년)와 함께 국내에서 가장 오래된 차명(1985년) 유지하고 있으면서 여전히 판매 상위권에 오르고, 2000년대에 소형차 위주였던 수출차종을 중형급으로 업그레이드시키는 데 큰 역할을 한 쏘나타. 그러나 시작부터 순탄하거나 화려했던 것은 아니었다.

◆ 스텔라 베이스의 Y1 소나타

초대 쏘나타의 탄생배경을 알기 위해서는 먼저 현대차가 만들었던 스텔라를 살펴볼 필요가 있다. 스텔라는 현대차가 라이선스 생산한 포드의 중형차 코티나 마크IV를 기반으로 현대가 처음으로 만든 독자개발 중형차였다. 1983년 6월 데뷔 당시 1.4L와 1.6L 두 가지 엔진을 얹었지만 이후 1.5L를 주력으로 내세웠다. 스텔라의 길이×너비×높이는 4,416×1,716×1,362mm로 지금 기준으로는 준중형차보다 작지만 당시로서는 중형차로 손색없는 크기.

그러나 스텔라는 1.5~2.0L의 다양한 엔진을 얹었던 대우 로얄 시리즈에 비해 배기량과 차체 크기에서 열세를 면치 못했다. 특히 경쟁차 대비 배기량이 적은 1.5L 엔진 하나로 버틴 탓에 늘 ‘껍데기만 중형차’라는 수모를 당해야 했다. 원래라면 스텔라의 상위모델이 되었어야 할 독자모델은 포드의 지원 종료와 새 기술제휴선의 확보, 엔진과 구동방식의 변경으로 하염없이 늘어지고만 있었다. 미쓰비시를 통해 고대하던 2리터급 엔진을 손에 넣은 현대는 일단 있는 걸로 어떻게든 해 보는 쪽으로 방향을 잡는다. 스텔라를 환골탈태 수준으로 업그레이드하기로 한 것이다.

◆ 옵션으로 승부하기로 한 차

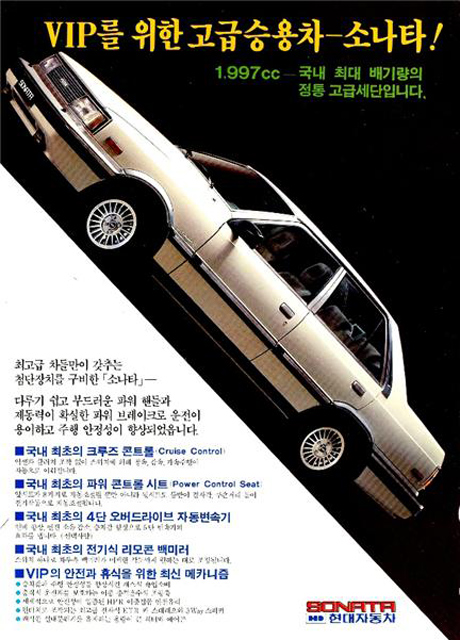

중형차에 어울리는 2.0L 엔진을 얹고 다양한 기능으로 외관과 실내를 업그레이드한 현대는 이 차에 ‘소나타’(개발명 Y1)라는 이름을 따로 붙여준다. 1985년 11월의 일이다. 길이×너비×높이는 4,578×1,755×1,380mm로 고급형인 2000은 미쓰비시의 2.0L 시리우스 엔진을 얹어 110마력/5,500rpm의 최고출력과 16.7kg·m/3,500rpm의 최대토크를 냈고, 보급형인 1800은 1.8L 엔진을 얹어 최고출력 100마력/5,000rpm, 최대토크 15.0kg·m/3,500rpm의 성능을 냈다. 가격은 풀옵션의 2000이 1,255만원, 1800이 949만원이었다.

스텔라의 헤드램프와 테일램프를 손봐 새로운 느낌을 주었고, 당시 스텔라 최고급형 CXL에 쓰던 우레탄 범퍼를 달고 범퍼 둘레와 라디에이터 그릴, 휠 아치 등에 크롬을 입혀 스텔라보다 한결 고급스런 분위기를 냈다. 국내 최초로 알루미늄 휠을 전 모델에 표준 장착하고 현대차 최초로 안개등을 달았다.

실내는 스티어링 휠과 계기판 디자인만 개선해 아쉬움을 남겼지만 탑재된 장비만큼은 수준급이었다. 크루즈 컨트롤, 운전석 및 뒷좌석 전동 시트, 4단 오버드라이브 자동변속기, 전동식 사이드 미러 같은 것들은 국내 최초로 투입된 기능이었다. 가스식 쇽업소버와 이중 충격 흡수식 조향축, HPR 이중 접합 안전유리, 전자식 ETR 오디오와 3웨이 스피커, 헤드라이트 세척 워셔, 실내 퓨즈박스 등 최고급차에서나 보던 장비도 많이 갖추었다. 당시 파워 스티어링은 기아에서 조립한 푸조 607이나 현대의 포드 그라나다, 대우 로얄살롱 같은 플래그십 모델에나 적용되는 호화 옵션이였지만, 소나타에 적용되었으며, 크루즈 컨트롤의 채용은 큰 화제가 되었을 정도였다.

◆ 하지만 냉담했던 시장

고급차에 걸맞은 외관과 장비를 갖춘 소나타의 가격은 비쌌다. 949만~1,255만원의 값은 스텔라(563만~741만원)보다 훨씬 비쌌을 뿐 아니라 경쟁자들보다도 높았다. 1.8은 대우의 로얄 프린스(758만~1,047만원)보다 비쌌고 2.0은 로얄 살롱(1,245만원)보다도 비쌀 정도였다. 데뷔와 함께 왕년의 인기배우 신성일 씨가 1호차를 계약하면서 기대치는 더욱 올라갔다.

하지만 시장의 반응은 냉담했다. 나온 지 2년이 지난 스텔라를 베이스로 오버행만 늘린 차는 여전히 크기에서 로얄 시리즈에 밀렸고, ‘값싼 중형차’라는 스텔라의 이미지가 그대로인 차가 값은 로얄 시리즈보다도 비쌌다. 경험해 보지 못한 새로운 옵션들이 고객을 불러올 것이라는 기대에도 불구하고 결국 ‘소형차는 현대’, ‘중형차는 대우’라는 세간의 이미지는 더욱 확고해 진다.

◆ 소나타->쏘나타로 페이스 리프트

신통치 않은 판매량에 몸이 달은 현대차는 1987년 2월 페이스 리프트를 시도한다. 투 톤 컬러 보디에 새로운 알루미늄 휠을 달고, 엔진과 서스펜션을 보강하고 트립 컴퓨터를 달아 스타일과 성능을 개선한 뉴 쏘나타를 내놓은 것이다. 이때부터 1986년부터 암묵적으로 바꿔 표기했던 ‘쏘나타’를 공식 명칭으로 쓰기 시작했다. 원래 기악곡의 형식 중 하나를 뜻하는 sonata는 정식 한글 표기법은 예나 지금이나 ‘소나타’로 변함이 없다. 여담이지만 이후부터 현대차는 차명을 정할 때 외래어 표기법을 무시하고서라도 국내 정서(정확히 말해 경쟁사의 입방아)에 신경 쓰기 시작했다. 때문에 1993년 엑셀의 후속 모델인 Accent를 내놓으면서도 ‘액센트’ 대신 ‘엑센트’로 이름 붙였다. 한글로 액이 모질고 사나운 운수를 뜻하는 한자어 액(厄)을 떠올릴 수 있기 때문이다.

뉴 쏘나타는 앞 서스펜션을 코티나 때부터 쓰던 위시본에서 맥퍼슨 스트럿으로 바꾸고 뒤 서스펜션도 코일스프링을 쓰면서 링크를 4개에서 5개로 바꿔 그동안 문제점으로 지적되었던 승차감을 개선했다. 보다 적은 힘으로도 부드럽게 돌아가도록 파워 스티어링을 바꾸고고, 현재의 날짜와 예약시간, 주행속도, 과속 경보, 경과거리 및 경과시간, km/마일 변환 등 7가지의 운전정보를 디지털로 표시하는 트립 컴퓨터도 장착했다.

엔진은 미쓰비시제 시리우스를 그대로 썼지만 전자 냉각팬과 오일펌프를 개랑하고 배기가스 재순환장치인 EGR 시스템을 보강했다. 또한 제동력 향상을 위해 부스터 용량을 높이고 앞바퀴에 V디스크를 채용해 제동력도 높였다. 활용 빈도가 낮고 가격만 끌어올렸던 크루즈 컨트롤을 없애는 대신 시간조절 간헐식 와이퍼, 워셔 연동 와이퍼, 뒤창 열선 자동 시간조절, 도어 열림 경고음, 원터치 파워 오토다운 윈도(운전석), 시트벨트 경고기능을 달았다. 모두 1980년대에는 좀처럼 만나기 힘든 기능들이었다.

외장에서 2.0과 1.8의 구분을 없애고 그레이드 표기도 바꾸는 등 저가 트림의 판매량을 늘려보려는 시도도 있었다. 하지만 그뿐이었다. 바탕의 한계를 넘지 못한 차는 경쟁자인 로얄 시리즈 또한 넘지 못한다. 마이너 체인지 10개월 만인 1987년 12월, 뉴 쏘나타는 단종된다. 아이러니하게도, 베이스가 된 스텔라는 중형택시 시장이 열리면서 무려 1997년까지 장수하게 된다.

◆ Y2부터 시작된 중형차 신화

한편 현대는 Y1 쏘나타와는 별도로 1984년부터 전혀 새로운 스타일의 중형차인 Y2카를 개발하고 있었다. 가장 큰 수출 시장으로 노렸던 북미시장을 경험한 현대는 이미 스텔라로는 중형차 경쟁력이 없다는 것을 실감하고 있었다. 이미 세계의 중형차는 후륜구동 보다는 전륜구동을 택하고 있는 상황이었다. 개발과정에서 뒷바퀴 굴림이 앞바퀴 굴림으로 바뀌고 차체 크기도 6∼7번이나 변경되는 등 많은 혼선을 겪은 끝에, 뉴 쏘나타가 단종된 지 6개월 만인 1988년 6월 새로운 중형차 Y2를 시판한다. 원래 쓰던 이름을 이어받는 것이 정석이었음에도 불구하고 현대차는 Y2를 위한 새로운 이름을 공모한다. 망한 차 Y1과 같은 이름을 신차에 부여하기에는 위험부담이 컸기 때문이다. 그러나 주력 수출 지역이었던 북미 딜러들이 쏘나타라는 이름을 쓸 것을 요구한 탓에 Y2는 쏘나타의 이름을 이어받고 시판된다. 현대 쏘나타 신화가 시작되는 순간이었다.

◆ 중형차 신화의 선왕으로 기억될 차, 그러나...

1세대 Y1 쏘나타는 1985년 11월부터 1987년 12월까지 판매됐다. 2년 조금 넘게 생산된 셈이다. 그 뒤로 20년 이상 현대차는 1세대 Y1소나타를 쏘나타 계보에 넣지 않았다. 스텔라 베이스의 후륜구동 모델이 전륜구동 기반의 쏘나타 계보에 들어가는 것을 극도로 기피했기 때문이다. 덕분에 Y1소나타는 늘 이름만 같은 과도기적인 중형차로 치부되곤 했다. 시간이 흘러 2000년대 중반이 되자 쏘나타의 역사와 헤리티지를 강조할 필요성에 따라 Y1 소나타의 존재가 언급되기 시작한다. 2010년대에 들어서는 쏘나타 모터쇼까지 열 만큼 Y1 소나타 끌어안기에 나서고 있다.

하지만 현대는 정작 이 차를 가지고 있지 않다. LF 데뷔 초창기에 열었던 쏘나타 모터쇼에서 Y1 소나타는 초기형이 아닌 후기형의 페이스 리프트 모델. 그나마 현대차가 보유한 컬렉션이 아니라 전북 전주에 사는 오너의 차를 섭외해 전시한 것이었다. 현재 초기형 Y1 모델은 어디에도 남아 있지 않다.

'그룹명 > 자동차 관련-여러가지-' 카테고리의 다른 글

| 변성용의 '사라진' 차/란제리 회사가 슈퍼카를? 그 시절 일본은 가능했다 (0) | 2018.01.31 |

|---|---|

| 변성용의 '사라진' 차/ 처절하게 망한 GM의 흑역사 국산 첫 쉐보레, 시보레 1700 (0) | 2018.01.31 |

| 변성용의 '사라진' 차/'백부활을 준비하는 투 더 퓨처' 車 DMC-12 (0) | 2018.01.31 |

| 변성용의 '사라진' 차 /전설의 타임머신車와 그에 영감 불어 넣은 포니 쿠페 (0) | 2018.01.31 |

| 벤츠가 만든 히틀러의 방탄 장갑차 경매 등장 (0) | 2017.12.28 |