동북아 무기열전 (2) 북·중·러의 전투기 전력

인간이 하늘을 난 이후 창공도 전쟁터가 되었다. 항공기 간의 공중전뿐만 아니라 적의 지상병력이나 해상함대를 정찰하고 공격하는 등 공군의 임무는 크게 바뀌지 않았지만, 군용기는 눈부시게 발전했다. 특히 제2차 세계대전을 거치면서 제트전투기가 등장한 이후 60여 년 동안 다섯 차례에 걸쳐 커다란 진화가 이루어졌다.

제2차 세계대전의 포화 속에 등장한 제1세대 전투기, 초음속 시대를 연 제2세대 전투기, 다목적 임무를 수행하기 시작한 제3세대 전투기가 역사 속으로 사라지고, 디지털 기술을 적용한 제4세대 전투기들이 오늘의 하늘을 지배하고 있다. 그리고 스텔스(stealth)라는 놀라운 기능으로 새로운 항공전을 연 제5세대 전투기들이 그 모습을 드러내기 시작했다.

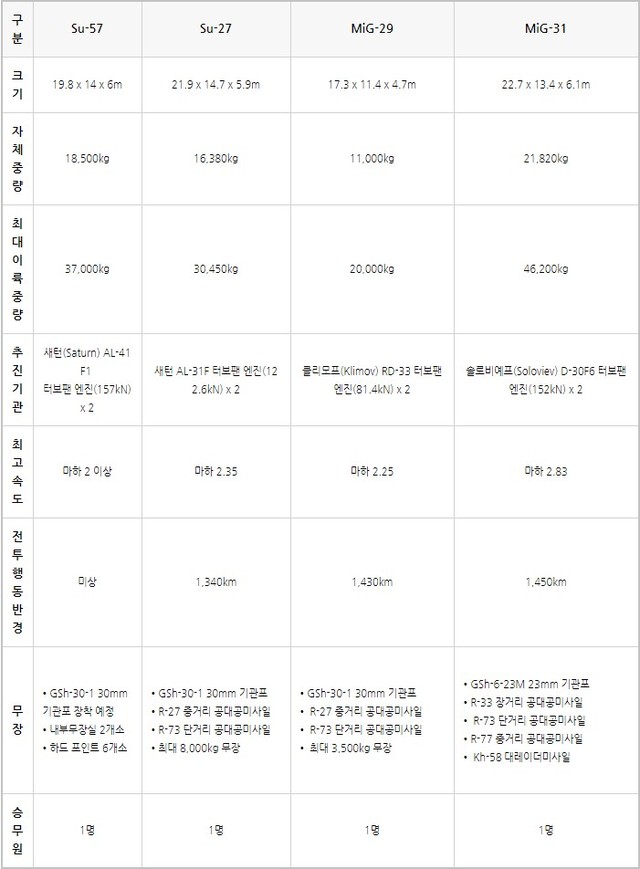

러시아

1990년까지 무려 3,500여 대의 전투기를 보유하고 있던 소련 공군은 소련의 해체로 각국으로 전력이 분산되었으며, 장비의 40%와 인력의 65%가 러시아 공군으로 이관되었다. 냉전 당시 소련은 미군 전폭기의 침투에 대비한 요격전투기를 중점적으로 운용해왔으나, 현재 러시아 공군은 체첸 내전 등 다양한 분쟁 양상을 겪으면서 다목적 전투기와 스텔스 전투기 등 균형 잡힌 현대화 전력을 구성하기 위해 노력하고 있다.

Su-57 PAK FA

1980년대 미국이 차기전투기인 F-22를 개발하고 있다는 정보를 획득한 소련은 이에 대응할 수 있는 제5세대 ‘스텔스’ 전투기를 개발하기 시작했다. 이에 따라 MFI(Mnogofounksionalni Frontovoi Istrebitel: 다목적 일선전투기) 사업이 시작되어 제공 임무를 최우선으로 하는 대형 다목적 전투기의 개발이 시작되었다. MFI 사업이 구체화되면서 러시아는 2002년 PAK FA(Perspektivny Aviatsionny Kompleks Frontovoy Aviatsii: 전술공군용 미래 전투기) 선정사업을 통해 미그(MiG) 사와 수호이(Sukhoi) 사 가운데 수호이 사가 선정되었다. 이후 스텔스 성능을 강화하기 위한 재설계를 거쳐 수호이는 T-50 PAK FA를 선보였으며, 2010년 1월 29일 시험비행을 했다. 러시아 공군은 2017년 여름 PAK FA에 Su-57이란 제식명칭을 부여했으며, 총 160대 가량의 Su-57을 도입할 예정이다.

Su-27/30/35

수호이의 Su-27은 냉전 시절 미국의 F-15, F-16 등 제4세대 전투기가 등장하자 이에 대항하기 위해 소련이 개발한 제4세대 전투기다. 특히 Su-27은 ‘푸가체프 코브라(Pugachev's Cobra)’ 기동이 가능할 정도로 초기동성에 중점을 둔 우수한 제공전투기였다. 특히 크기가 비교적 작은 MiG-29와는 달리 Su-27은 거대한 추력과 강력한 항전장비를 갖추어 F-15에 대항하는 기종으로 주목받아왔다.

러시아 공군은 모두 300여 대의 Su-27을 도입하여, 현재는 중기수명연장과 현대화 개수작업을 거친 Su-27SM 190여 대를 보유하고 있다. 한편 F-15E 스트라이크 이글(Strike Eagle)에 대적하는 복좌형 다목적 전투기인 Su-30의 세력은 꾸준히 늘어나고 있다. 러시아 공군은 추력편향 엔진을 장착한 Su-30SM을 2017년까지 100대 도입했고, Su-30M2도 20대 도입을 완료했다. 한편 Su-27의 최종 발전형인 Su-35는 2007년부터 50대를 도입했으며, 2016년에 2차로 50기를 추가 발주하여 총 100대를 운용할 예정이다.

MiG-29/35

미국의 F-16에 대항하는 제4세대 전투기로, 제공 임무 중심으로 투입되던 Su-27과는 달리 MiG-29는 다목적 전투기로서 공중초계부터 근접항공지원, 정밀폭격까지 다양한 임무에 투입되었다. 소련에서는 1983년부터 배치되기 시작했으며, Su-27에 비해 저렴해 소련의 위성국을 비롯하여 인도, 시리아, 이란, 이라크, 북한 등에 수출되었다. MiG-29는 최초에 등장했을 당시 Su-27과 함께 서방이 두려워하는 기체로 평가되었지만, 뛰어난 기동성을 지닌 전투기라는 명성과는 달리 코소보 항공전에서 F-15나 F-16에게 대적하지 못하고 격추되었다. 러시아 공군은 250여 대의 MiG-29를 도입했으며 현재는 120여 대를 운용 중이지만 노후화가 심각하다. 소련 붕괴 이후 이렇다 할 업그레이드 사업이 이루어지지 않은 데다가 최근에서야 MiG-29SMT 사양으로 현대화 개수작업을 실시한 기체를 50여 대 도입했기 때문이다. 한편 러시아 공군은 MiG-29의 2세대 발전형인 MiG-35를 현재 40여 대가 발주한 상황이며 총 170여 대를 도입하여 기존의 MiG-29를 교체할 예정으로 알려져 있다.

MiG-31

MiG-31은 1976년 벨렌코 망명 사건 당시 소련 공군 빅토르 벨렌코(Viktor Belenko) 중위가 타고 와서 미그 쇼크를 불러온 MiG-25의 개량형이다. MiG-25 전투기의 놀라운 고속 성능은 유지하면서도 항속 능력이 떨어지는 단점을 개량하고 위상배열 레이더를 장착하여 성능을 대폭 향상시킨 것이 MiG-31이다.1982년부터 380여 대의 MiG-31이 배치되어, 현재 러시아 공군에서는 135대가 운용 중이며, 2020년까지 60~80대가 MiG-31BM 사양으로 개량될 예정이다. MiG-31BM은 글래스 콕핏(glass cockpit), HOTAS 조종계통, 디지털 데이터링크에 다기능 레이더를 갖추었으며, 빔펠(Vympel) R-77 중거리 대공미사일이나 Kh-31 대레이더미사일 등 최신 무장을 운용할 수 있다.

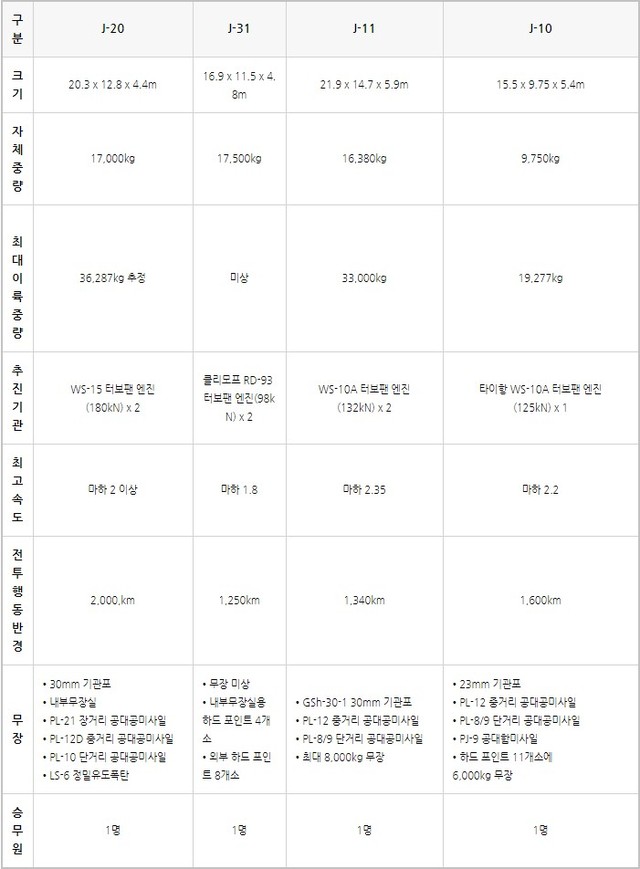

중국

인민해방군 공군은 아시아에서 가장 거대한 항공 전력을 보유하고 있었다. 그러나 수적 우세는 확보했을지언정 제대로 된 제4세대 전투기를 보유하지 못하여 종이호랑이에 불과했다. 그러나 냉전 후 러시아와 본격적인 군사협력이 이루어지면서 최근 치열한 현대화의 결실을 거두고 있다. 특히 자국산 제4세대 전투기인 J-10를 양산했으며, 제5세대 ‘스텔스’ 전투기도 국산개발을 시작하고 있다. 한편 전력보강을 위해 Su-27 시리즈를 직도입과 면허생산을 거듭하면서 중국 공군은 무려 500대에 가깝게 제4세대 전투기를 보유하게 되었다.

중국은 남중국해의 영유권을 실질적으로 확보하기 위해 전투기 전력강화에 집중하고 있다. 특히 주목해야 할 것은 스텔스 전투기를 갖고자 하는 중국의 의지다. 2009년 11월 인민해방군 공군 참모차장인 허웨이롱(何为荣)은 연구개발이 집중된다면 국산 스텔스 전투기가 2017년에서 2019년 사이에 중국 공군에 배치될 수 있을 것이라고 공식석상에서 언급하기도 했는데, 2018년에 J-20을 실전배치함으로써 이것이 빈말이 아님을 입증했다.

J-20

J-20은 2010년 말부터 그 존재가 알려지기 시작한 중국 최초의 스텔스 전투기다. J-20 전투기에 적용된 스텔스 기술은 미국이 개발한 F-22와 F-35 전투기에 적용된 스텔스 기술과 동일해 보이는데, 이는 1999년 추락한 F-117A의 잔해분석에 더해 중국 인민해방군 제61398부대, 즉 해킹부대에 의한 미 방산기술의 유출 등에서 그 유래를 찾기도 한다. 그러나 대부분의 기술은 러시아 공군의 MFI 사업을 준비하다 패배한 미그(MiG) 사에서 중국 측으로 전해진 것으로 보인다.

중국이 선보인 J-20은 특히 F-22나 PAK FA보다 크기가 큰데, 넓은 면적의 중국 국토를 방어하기 위해 필연적으로 기체가 커진 것으로 보인다. 그러나 스텔스 엔진의 개발 미진, 레이더파 흡수 도료 등의 문제로 인해 J-20은 개발 과정이 순탄치 않았다. 그럼에도 불구하고 중국 공군은 2018년 2월 J-20 전투기의 실전배치를 발표하며 중국 최초의 스텔스 전투기 배치를 과시했다.

J-31

J-31은 지난 2012년 10월 31일 첫 비행에 성공한 중국의 또 다른 스텔스 전투기다. J-31 전투기는 J-20 전투기에 비해 크기는 작지만 기체 외형은 미국의 F-22와 F-35 전투기와 매우 흡사하다. 중국 측의 공식발표는 없으나 1년여의 시차를 두고 등장한 J-20과 J-31 전투기는 하이-로우(high-low)급의 관계로 보인다. 즉, J-20 전투기는 하이급 전투기로 운용되고, J-31 전투기는 미들급 전투기 혹은 함재기로 사용될 가능성이 있는 것으로 관측되고 있다.

특히 J-31 전투기를 개발한 선양항공공사(沈阳飞机工业集团)는 중국 최초의 함재 전투기인 J-15 전투기를 개발한 바 있다. 한편 제작사인 선양항공공사의 관계자는 이 기체가 수출시장에서 록히드 마틴(Lockheed Martin)의 F-35에 대적하는 제품이라고 평가하고 있다.

J-11/15/16

J-11은 원래 중국이 1970년대 자국산 J-6(MiG-19) 전투기를 교체하기 위해 개발하고자 했던 MiG-19와 유사한 경전투기였다. 그러나 이 계획은 당시 엔진 확보에 실패하면서 폐기되었다. 그리고 약 20여 년 후에 중국 공군은 1995년 러시아 수호이 사의 Su-27SK 200대를 면허생산하기로 계약하면서 J-11이라는 명칭을 다시 부활시켰다.

J-11은 1998년 첫 기체가 등장한 이후 2000년부터 본격 양산이 시작되었다. 이에 따라 1차분으로는 러시아제 엔진과 레이더 및 항전장비를 장착한 J-11A가 100여 대 생산되었다. 이후 J-11은 잠시 생산이 중단되다가 중국제 엔진과 항전장비를 장착한 J-11B와 J-11BS(복좌형)가 약 120여 대 양산되었다. 한편 중국은 러시아로부터 Su-30MKK를 직도입한 이후 한국의 F-15K에 대응하는 사양의 복좌형 다기능 전투기인 J-16을 도입했으며, 해군 항공의 함재기로는 Su-33을 참조하여 만든 J-15를 생산하고 있다.

J-11은 꾸준히 현대화 노력이 계속되어, 위상배열 레이더와 IRST(InfraRed Search and Track: 적외선 감시 및 추적 장비) 등을 장착한 J-11D도 개발 중인 것으로 알려져 있다. J-11 시리즈 이외에도 중국은 러시아로부터 Su-27 계열의 최첨단 기체인 Su-35를 24대 도입하기로 하여 2016년 12월부터 인수했다.

J-10

1980년대 초 소련이 Su-27과 MiG-29를 개발하고 일본이 F-15J를 배치하자, 중국은 위기감을 느끼게 되었다. 이에 따라 중국도 제4세대 전투기를 개발하기 시작했는데, 1986년 611항공기설계연구소에서 본격적으로 개발을 시작한 것이 바로 젠지(殲擊: 전투기를 의미) 10형, 즉 J-10이다. 시제기의 롤아웃(출시)이 1997년에, 초도비행이 1998년에 있었으나, 중국 정부가 J-10을 공식적으로 발표한 것은 2007년이었다.

중국 측 발표에 따르면, J-10은 F-16이나 MiG-29 등보다 뛰어난 성능으로 150km 밖에서도 20개 목표를 한 번에 추적하여 그중 4개에 동시공격이 가능하다고 한다. 그러나 실제로 J-10의 항전장비들은 서구의 전투기들에 비해 한 단계 낮은 수준인 것으로 알려지고 있다. 또한 J-10은 다목적 전투기라고는 하나 공중전 능력은 상대적으로 열세해 공격기 수준에 머무는 등 J-7(MiG-21의 중국판) 계열을 교체하는 로우엔드(low-end) 기체에 불과하다는 견해가 많다. J-10은 초기양산형인 J-10A, 성능개량형인 J-10B와 J-10C 등이 존재하며, 공군에 240여 대, 해군 항공에 24대 이상이 도입된 것으로 추정되고 있다.

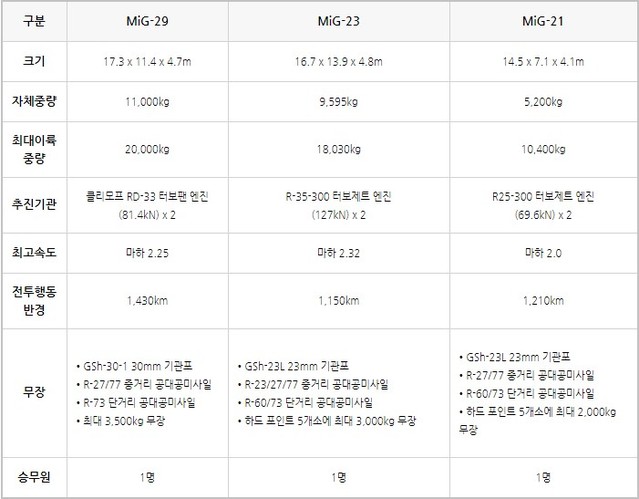

북한

북한 공군은 무려 500대의 전투기를 보유한 것으로 알려져 있으나, 이들 가운데 제4세대 전투기는 MiG-29 1개 기종뿐이다. 특히 북한 공군의 주력은 베트남전에서 활약하던 제2세대 전투기인 MiG-21로 약 150여 대를 보유한 것으로 보이며, 중국제 복제판인 J-7도 운용 중인 것으로 보인다. 이외에도 중국제 J-5(MiG-17)와 J-6(MiG-19) 같은 제1세대 전투기까지 운용하고 있는 실정이다. 이렇듯 열악한 실정이지만 스스로 비행을 즐기고 공군을 사랑하는 김정은으로 인해 북한 공군은 제한적이나마 가시적 발전을 이룰 가능성도 배제할 수 없다.

MiG-29

MiG-29는 북한 공군이 보유한 유일한 제4세대 전투기로, 이미 1985년부터 도입을 시작했다. 북한은 1990년대 초에는 조립생산 라인까지 준비했지만 소련의 붕괴로 인해 부품 수급이 여의치 못하자, 동구권과 중앙아시아 국가들로부터 부품을 수급한 것으로 알려져 있다. 소련에서 직수입한 것이 22대이고 이후 매년 2, 3대를 조립생산하여 최대 40대를 보유했다고 알려져 있지만, 전문가들은 현재 20대 미만이 운용 중인 것으로 평가하기도 한다.

북한은 모두 2개 MiG-29 비행대대를 보유한 것으로 알려져 있다. 순천 기지의 57비행연대와 온천 기지의 55비행연대에서 운용되는 MiG-29는 북한의 수도인 평양 영공의 방어가 주임무다. 북한이 보유한 MiG-29는 초기형인 MiG-29B가 19대, MiG-29SE가 16대, 그리고 MiG-29UB(전환훈련기)가 5대인 것으로 알려져 있다. MiG-29는 우수한 도그파이트(dogfight) 능력을 보유하고 있으나, BVR(Beyond Visual Range: 가시권 밖) 교전 능력은 상대적으로 많이 떨어지는 것으로 알려져 있다.

MiG-23

MiG-29의 도입 이전까지 북한이 보유한 가장 최신형 전투기는 MiG-23이었다. 제3세대 전투기에 해당하는 MiG-23는 원래 F-4 팬텀(Phantom)에 대항하기 위해 개발되었다. MiG-23은 룩다운(look-down) 능력과 장거리 탐색 기능의 레이더를 보유했으며, 가변익 항공기로서 기동성이 뛰어나다.

그러나 MiG-23의 수출형들은 대부분 레이더 등 항전장비가 다운그레이드되어 있어 실전 능력이 빈약할 뿐만 아니라 항속거리가 짧고 무장탑재 능력도 제한적이어서, 실전에서는 미국이나 이스라엘 공군기에게 참패했다. MiG-23ML은 경량화 및 엔진을 강화한 모델로, 북한 공군이 약 56대 보유하고 있는 것으로 알려져 있다.

MiG-21

북한 공군의 주력인 MiG-21PFM은 MiG-21 가운데서도 가장 후기형에 해당하며 레이더경보수신기(RWR, Radar Warning Receiver)나 피아식별장치(IFF, Identification Friend or Foe) 등을 갖추어 현대 항공전을 수행할 최소한의 능력을 갖춘 것으로 평가된다. 북한이 MiG-21을 처음으로 인도받은 것은 1963년경으로 추정되며, 1967년까지 약 80대의 MiG-21F-13을 수령했다. 한편 MiG-21PFM은 1968년부터 수령하기 시작하여 1974년까지 80여 대를 수령한 것으로 보인다. 1977년 미군 국방정보국(DIA, Defense Intelligence Agency)은 당시 북한이 120대의 MiG-21을 보유한 것으로 분석했다.

북한의 MiG-21은 1983년 한때 50대 수준으로까지 떨어졌다가 1985년에 MiG-21PFM과 MiF-21MF형 150대가 도입되었다고 한다. 가장 최근에 도입된 사례는 1999년 카자흐스탄으로부터 38대의 MiG-21bis를 도입한 것으로 알려져 있다. 현재 약 150대의 MiG-21이 운용되고 있으며, 중국에서 도입한 J-7(MiG-21 복제판)도 50대 미만인 것으로 보인다.

북한은 2013년 7월 청천강호를 통해 MiG-21bis 전투기 2대와 엔진 부속 등을 컨테이너에 실어 밀수하다가 파나마 당국에 적발된 바 있다. MiG-21이 현재 중국에서조차 생산이 종료된 상태여서 북한이 MiG-21의 수리 부속 조달에 얼마나 큰 어려움을 겪고 있는지 알려주는 사례로 볼 수 있다.

* 다음 회에는 동북아 무기열전 (3) 한·미·일의 전투기 전력을 소개합니다.

저자 소개

양욱 | 군사전문가

서울대학교 법대를 거쳐 국방대학교에서 군사전략을 공부했고, 줄곧 국방 분야에 종사해왔다. 중동지역에서 군 특수부대를 훈련시키기도 했고, 아덴만 지역에서 대(對)해적 업무를 수행하는 등 민간군사요원으로 활동했다. 현재는 한국국방안보포럼(KODEF) 수석연구위원 겸 WMD 대응센터장으로 재직하며, 합참·방위사업청 자문위원, 해·공·육군 정책자문위원 및 민주평통 상임위원으로 우리 국방의 나아갈 길에 대한 왕성한 정책제안활동을 하고 있다.

'육,해,공군,종합' 카테고리의 다른 글

| 중국의 핵추진 잠수함 및 SLBM 개발 과정이우리 핵추진 잠수함 도입에 시사하는 점들 (0) | 2018.02.28 |

|---|---|

| 실전 교훈으로부터 탄생한 신개념의 대전차유도미사일 /스파이크 대전차미사일 (0) | 2018.02.28 |

| 확산되는 주한미군 동반가족 금지설의 진상은?/주한미군선 "금지 지시 없었다" (0) | 2018.02.28 |

| 90식 전차와 함께 상륙저지를 담당한 보병전투차 /89식 보병전투차 (0) | 2018.02.28 |

| 동인광학 민수용/군용 도트사이트 (0) | 2018.02.20 |