1941년 10월 7일, 독일 제11군이 소련 남부전선군(Southern Front)을 격파하고 마리우폴(Mariupol)에 입성했다. 이로써 아조프 해(Sea of Azov) 일대를 놓고 12일간 벌인 혈전은 독일의 대승으로 막을 내렸다. 드네프르(Dnepr) 강까지 독일이 완전히 장악하게 되었고 소련 쪽으로 심하게 돌출되어 늘어져 있던 전선도 일직선으로 단축되었다. 이제 독일 남부집단군(Heeresgruppe Süd)은 예정대로 돈(Don) 강을 향해 진격해야 했다.

- ▲ 1941년 10월 7일 마리우폴에 입성하는 독일 제11군 예하의 제1친위사단 정찰대. 이로써 독일 남부집단군의 전선은 일직선으로 단축되었으나 아직 해결을 지어야 할 곳이 하나 더 남아 있었다.

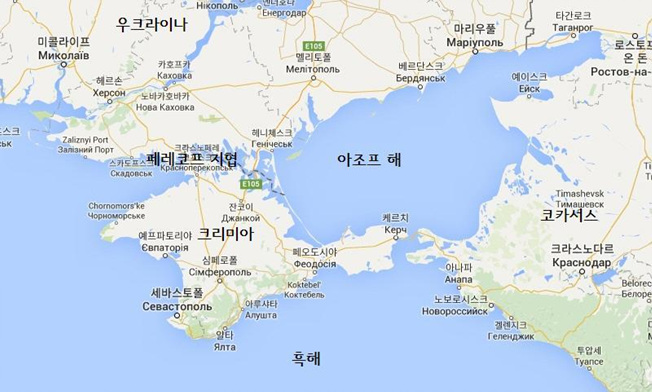

하지만 아직 해결을 짓지 못한 전략 요충지가 후방에 하나 더 남아 있었다. 바로 우크라이나 남단에서 흑해로 툭 튀어나온 크리미아(Crimea), 즉, 크림 반도였다. 이곳은 흑해와 아조프 해를 동시에 감제하고 우크라이나와 코카서스를 연결하는 통로라서 유사 이래 문명의 교차로 역할을 해왔다. 필연적으로 수많은 충돌이 벌어진 격전지이기도 했다. 당연히 독일은 이곳의 석권을 노렸고 소련은 어떻게든 수호를 하려 했다.

지난 9월 9일, OKH(독일 육군 최고사령부)는 제11군에게 이곳의 점령을 명했지만 사실 그것은 무리한 명령이었다. 크리미아 외에 아조프 해 연안의 점령도 함께 요구했기 때문이다. OKH도 지나친 임무라는 것을 모르는 것은 아니었다. 하지만 총통의 강력한 의지 때문에 어쩔 수 없이 제11군 단독으로 수행하기 어려운 목표를 부과한 것이어서 크게 기대를 걸지는 않았었다. 이유야 어찌 되었든 소련을 굴복시키려면 두 곳 모두 반드시 점령해야 할 것임은 틀림없었다.

-

- ▲ 크리미아는 흑해와 아조프 해를 동시에 감제하고 우크라이나와 코카서스를 연결하는 통로다. <출처: 구글 지도>

과중한 목표를 부여받은 제11군 사령관 만슈타인(Erich von Manstein)은 고심 끝에 예하 제54군단이 크리미아 초입의 페레코프 지협(Isthmus of Perekop, 이하 페레코프)을 공격해 소련의 시선을 끄는 동안 아조프 해 연안을 먼저 점령하기로 결심했다. 앞서 소개한 것처럼 마리우폴을 점령하면서 그의 의도는 성공했고 이제 모든 전력을 집중해 그동안 미룬 크리미아를 장악해야 했다. 하지만 이때만 해도 이곳에서 10개월 가까이 혈전이 벌어질 줄은 아무도 몰랐다.

격전지가 될 운명의 땅

크리미아는 1783년 러시아에 편입되기 이전까지 수많은 민족들이 거쳐간 역사적 장소다. 스키타이, 그리스, 로마, 몽골, 오스만 같은 당대의 강대국들이 차례차례 이곳의 지배자로 군림했고 1853년에 발발한 크림 전쟁(Crimean War)에서 보듯이 영향력을 확대하려는 이들과 기득권을 지키려는 세력 간에 끊임없는 충돌이 벌어졌다. 이곳을 놓고 독일과 소련이 벌인 싸움은 어쩌면 피할 수 없는 운명과도 같았다.

- ▲ 크림 전쟁 당시인 1854년 벌어진 세바스토폴 공성전의 기록화. 이처럼 크리미아는 패권을 노리는 세력이라면 예외 없이 탐을 낸 전략 요충지였다.

독일이 차지하면 흑해에서 소련 해군을 쉽게 구축(驅逐)할 수 있는 위치의 크리미아는 경상남북도를 합친 것보다 조금 작은 크기의 반도다. 그러나 우크라이나와 연결된 페레코프의 폭이 8km에 불과해 마치 섬과 같은 여건을 갖고 있다. 지협을 차단하면 자연스럽게 크리미아를 고립시킬 수 있다. 만일 본토와 크리미아를 연결하는 통로가 페레코프 밖에 없다면 독일이 기를 쓰고 점령할 필요도, 소련이 굳이 사수할 당위성도 없었다.

하지만 크리미아의 기묘한 구조가 이곳을 필연적으로 거대한 싸움터가 되도록 만들었다. 페레코프처럼 육지와 완전히 붙은 것은 아니지만 동쪽에 위치한 케르치(Kerch) 반도가 비좁은 케르치 해협을 사이에 두고 코카서스의 서쪽 관문인 타만(Taman) 반도와 연결되어 있기 때문이다. 흑해와 아조프 해를 가르는 경계이기도 한 케르치 해협은 폭이 가장 좁은 곳이 3.1km, 수심이 평균 18m에 불과해 마음만 먹으면 쉽게 건널 수 있다.

- ▲ 위성에서 촬영한 케르치 해협의 모습. 좌측이 크리미아의 케르치 반도, 우측이 코카서스의 타만 반도다. 가장 가까운 곳이 3.1km에 불과하지만 북쪽의 아조프 해와 남쪽의 흑해를 연결하는 해상 통로이기도 하다.

따라서 독일이 크리미아를 장악한다면 돈 강을 건너는 길 외에도 궁극의 목표인 코카서스로 향하는 또 하나의 축선을 확보하게 된다. 반면 크리미아를 확보하지 않고 그냥 진격한다면 언제 밖으로 튀어나와 뒤통수를 강타할지 모를 소련군의 거점을 배후에 남겨 놓는 것이나 마찬가지라 할 수 있었다. 따라서 바바로사 계획(Operation Barbarossa)에 예정된 A-A선까지 확보하려면 독일에게 크리미아는 반드시 점령해야 할 지역일 수밖에 없었다.

페레코프 지협을 돌파하다

독일 제11군이 아조프 해 연안에 밀집한 소련군 섬멸에 주력하던 9월 24일부터, 예하 제54군단은 페레코프 일대에서 서서히 제한적인 작전을 시작했다. 설령 만슈타인이 아조프 해 연안 대신 크리미아를 먼저 타격 대상으로 삼았다 해도 구조적으로 좁은 페레코프에 많은 전력을 일거에 집중시킬 수는 없었다. 따라서 제11군 본진이 드네프르 강 동쪽을 장악하는 동안 제54군단만으로도 충분히 페레코프에 통로를 만들 수 있었다.

- ▲ 1941년 9월 말, 페레코프 지협 일대를 경계 중인 제54군단 병사. 만슈타인이 아조프 해 연안을 점령하는 동안 크리미아 외곽에서 제한적인 작전을 펼쳤다.

소련 해군이 흑해의 제해권을 장악하고 있어서 독일은 페레코프를 통과하는 방법 외에 다른 대안을 찾기 어려웠다. 당시 크리미아에 주둔한 소련군 전력은 향토방위부대 성격의 제51군과 흑해 함대(Black Sea Fleet)로 편성된 약 10만 정도여서 외견상 병력이 제54군단보다 많았다. 거기에 더해 지리적 여건까지 고려하면 소련이 방어전을 펼치기에 상당히 유리한 상황이었다.

하지만 크리미아 방어를 위해 1941년 8월 긴급 창설된 제51군은 2선급 부대여서 전력이 그다지 강하지 않았다. 스탈린이 크리미아를 소홀히 했던 것은 아니지만 10월 초가 되었을 때 당장 모스크바가 위험했고 레닌그라드 앞에도 독일군이 출몰하여 더 이상 지원할 여력이 부족한 상황이었다. 하지만 페레코프 일대에 종심이 깊은 다중 방어선을 구축해 놓은 제51군은 독일 제54군단의 돌파를 쉽사리 허용하지 않았다.

- ▲ 크리미아에 주둔한 소련 제51군은 전쟁 발발 직후 긴급 창설되어 전투력이 뒤진 2선급 부대였다. 하지만 페레코프 방어선을 이용하여 독일의 돌파를 적극 저지하였다.

제한된 통로로만 공격해야 하는 독일의 입장에서는 상당히 곤혹스러울 수밖에 없었다. 2,600여 명의 손실에도 불구하고 5일 동안 별다른 전과가 없자 만슈타인은 가용할 수 있는 항공, 포병 전력을 제54군단에 집중시켜 9월 29일, 마침내 병목 같은 페레코프를 돌파하는 데 성공했다. 난관을 돌파한 제54군단은 아르미얀스크(Armyansk)를 순식간에 지나 크리미아 내륙으로 신속히 밀고 내려갔다.

요새 중의 요새

10월 15일, 마침내 아조프 해 전투를 끝낸 제11군 본진이 페레코프를 건너 합류하면서 독일군은 10만 정도로 대폭 증강되었다. 11월 1일, 약 9만의 소련군을 소탕, 포획한 독일군은 자치공화국의 수도인 심페로폴(Simferopol)을 점령하며 크리미아의 7할 정도를 장악했다.그런데 정작 그때부터 독일의 진격이 눈에 띄게 둔화되었다. 지리적인 점령과 별개로, 갈수록 소련군을 격파하기 어려워진 것이었다.

- ▲ 1941년 11월 1일, 크리미아의 수도인 심페로폴에 입성하여 승전 행사를 벌이는 독일군. 이로써 독일은 크리미아의 7할 정도를 장악하였지만 이때부터 진격이 둔화되었다.

독일의 진격이 갑자기 멈춰진 이유는 요새 중의 요새인 세바스토폴(Sevastopol) 때문이었다. 러시아가 18세기 말 크리미아를 장악한 후 흑해 함대 기지로 본격 개발되기 시작한 세바스토폴은 현재도 주요 군항의 위치를 고수하고 있다. 세바스토폴은 크림 전쟁 당시인 1855년 영국, 프랑스, 오스만 연합군에 함락된 적이 있었다. 이때의 치욕을 잊지 않은 러시아-소련은 이후 백여 년 동안 세바스토폴을 최고의 요새로 만들기 위해 꾸준히 애써 왔다.

암반을 파서 만든 스탈린, 몰로토프, 레닌 등으로 명명된 요새에 둘러싸인 세바스토폴은 방어력도 단단하지만, 305mm 구경을 자랑하는 2연장 막심 고르키(Maxim Gorky) 해안 포대 2곳을 비롯해 수백 문의 야포와 박격포가 촘촘히 배치되어 원거리에서부터 적의 접근을 차단할 수 있었다. 더구나 오데사(Odessa)에서 놀라운 방어전을 펼치다가 해상으로 철수한 3만 2천의 독립 해안경비군(Separate Coastal Army)이 합류한 상황이었다.

- ▲ 세바스토폴은 지금도 러시아 흑해 함대의 모항이 위치한 군사 요충지다. <출처: (cc) Cmapm at Wikimedia.org>

전투 경험이 풍부한 증원군을 이끌고 온 페트로프(Ivan Petrov)는 바로 직전에 있었던 오데사 전투(Siege of Odessa)의 교훈을 참고하여 크리미아 대부분을 내주는 대신 귀중한 시간을 얻었다. 그동안 그는 민간인까지 동원해 세바스토폴 중심에서 외곽으로 15km에 이르는 종심에 촘촘한 3중 방어선을 설치해 방어력을 더욱 강화시켰다. 그렇게 모든 준비를 마친 지 얼마 되지 않은 10월 30일, 마침내 독일군이 세바스토폴에 대한 공격을 개시했다.

글 남도현 | 군사 저술가

[전쟁, 그리고], [2차대전의 흐름을 바꾼 결정적 순간들], [끝나지 않은 전쟁 6.25] 등의 군사 관련 서적을 저술한 군사 저술가. 국방부 정책 블로그, 군사월간지 [국방과 기술] 등에 칼럼을 연재하고 있다. 현재 무역대행 회사인 DHT AGENCY를 경영하고 있다.

'육,해,공군,종합' 카테고리의 다른 글

| 이스라엘 방위군 여전사들 (0) | 2016.10.17 |

|---|---|

| [육군] 軍 대형차량 ‘주행안전장치’ 도입한다 (0) | 2016.10.16 |

| 1942년 크리미아 전역 (0) | 2016.10.02 |

| 밀에어로 코리아 (0) | 2016.10.02 |

| [BEMIL 현장취재] 미 공군 오산에어쇼에서 전략폭격기 B-1B 폭탄창까지 열어 공개 (0) | 2016.10.02 |