도 기동 ‘수중정지’… 발각 위기 탈출 넘버 원

디젤 잠수함은 움직이지 않음으로 축전지 소모 최소화 위해 수중정지도

충전 땐 해상공기 흡입 ‘스노클’ 원자력 잠수함 개발 만큼 혁신적

디젤 잠수함과 원자력 잠수함의 차이 - 좁은 피오르 해협에서도 스노클하는 네덜란드 월루스급 디젤 잠수함 모습. 필자 제공 |

잠수함은 함정설계 중 가장 정교하고 균형 잡힌 설계 필요

1990년 대한민국의 첫 번째 잠수함인 장보고함을 인수하기 위해 독일에 파견돼 교육받을 때 들은 독일 교관의 허풍(?)이 생각난다. “잠수함은 물속에서 선체를 180도 거꾸로 뒤집어놓은 상태에서도 물고기 한 마리가 살짝만 건들면 위아래가 정상적으로 돌아설 만큼 복원력이 좋다.” 누가 잠수함을 물속에서 180도 거꾸로 놓으며 그럴 필요가 있단 말인가? 이는 물속에서 3차원 기동하는 잠수함의 설계에서 ‘균형 잡힌 정밀성’이 얼마나 중요한가를 대변해주는 말이기도 하다. 이런 정밀한 설계 덕분에 잠수함은 물 위에서보다 물속에서 훨씬 더 자유롭고 안정적으로 기동한다.

원자로 가동 시 스노클이 전혀 필요 없는 미국 로스앤젤레스급 원자력 잠수함의 잠망경 항해 모습. 필자제공 |

잠수함은 태풍이 오면 왜 바다로 나가는가?

잠수함 승조원들은 뱃멀미에 약하다. 항구를 출항해 파도가 2m 이상만 되면 물 위보다 안전하고 조용한 물속으로 들어가 파도를 피하는 데 익숙해져있기 때문이다. 보통 파도 높이의 10배(파도가 5m이면 50m) 정도 바닷속으로 들어가면 파도의 영향을 전혀 못 느낀다. 이러한 이유로 여름철 태풍이 불면 수상전투함은 태풍을 피하기 위해 바다에서 항구로 들어오지만 잠수함은 오히려 바다로 나가서 태풍이 지나갈 때까지 물속에서 지낸다. 물 위보다 물속에서 더 자유로운 잠수함의 기동은 수상전투함보다 오히려 항공기나 우주발사체의 기동에 가깝다. 수상함과는 다른, 수중에서의 잠수함 기동에는 어떤 것들이 있을까? 수중 정지(hovering)·스노클(snorkel)·긴급부상(emergency surface)·착저(bottoming) 등이 있다.

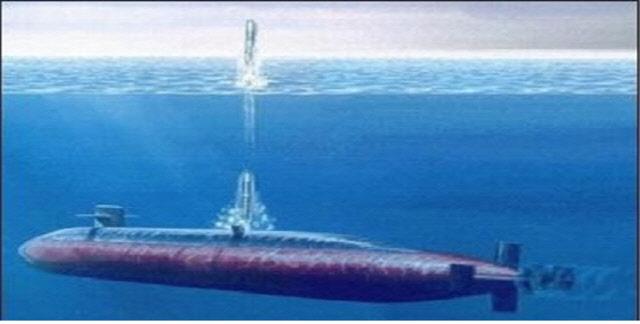

잠수함이 유도탄 발사를 위해 잠망경 심도에서 호버링하는 모습. |

대잠전 세력을 기만할 때 사용하는 수중 정지(호버링: Hovering)

수중 정지란 말 그대로 잠수함이 물속의 일정 수심에서 움직이지 않고 정지해 있는 상태를 말한다. 비슷한 형태의 기동에는 대잠헬기가 잠수함 탐지를 위해 일정 높이에서 디핑 소나(줄에 매달아 물속에 담그는 음파탐지기)를 내리고 있을 때의 모습과 우주 발사체를 쏘아 올리기 위한 상승시험 중 발사체가 일정 높이에서 머물러 있는 모습 등이 있다.

잠수함은 근본적으로 수중에서 깊이에 대한 안정성 즉 일정 심도를 지속적으로 유지하기가 사실상 어렵다. 물먹은 통나무가 일정한 수심에서 떠다니는 것처럼 일정 심도에 지속적으로 머무르기 위해서는 쇳덩어리인 잠수함의 중량과 해수의 부력을 똑같게 해 주는 ‘중성 부력(Neutral Buoyancy) 만들기 작업’을 해야 한다. 이렇게 중성 부력을 만들어도 잠수함은 계속 심해로 가라앉거나 해수면으로 떠오르려는 특성을 가지고 있다. 그 까닭은 거대한 잠수함 선체가 해역마다 다른 해수밀도와 조류에 예민하기 때문이다. 그래서 잠수함 기관장은 수중에서 정지 기동을 하기 위해 잠수함이 가라앉을 때는 해수 펌프를 이용해 물을 밖으로 퍼내고 잠수함이 수면으로 뜨려 할 때는 해수를 잠수함 내부로 유입시키는 작업을 매우 신속하고 정확하게 해야 한다.

그러면 잠수함이 왜 수중에서 이렇게 복잡하고 어려운 작업을 하면서 정지 기동을 할까? 첫째로 적 항공기에서 투하된 음파탐지센서나 수상전투함의 음파탐지기에 자신이 탐지됐다고 판단될 때(음파탐지 센서는 주로 움직이는 표적을 잡을 수 있도록 설계됨) 정지함으로써 마치 움직이는 표적이 없는 것처럼 기만하기 위함이다. 둘째로 디젤 잠수함의 경우 움직이지 않음으로써 축전지 소모를 최소로 줄이기 위해서다. 실제로 필자가 잠수함 함장 시절인 2002년 하와이 근해 림팩 훈련에 참가했을 때 대잠 항공기에서 투하한 수동 소나 부이에 탐지돼 이를 기만하기 위해 무려 16시간 동안 호버링을 한 경험이 있다. 또한 수중에서 대함·대지 미사일을 발사해야 할 때와 UDT/SEAL 등 특수요원을 내보내거나 철수시킬 때도 사전에 설정된 심도에서 가능한 한 정지 상태에 가까운 최소 속력을 유지함으로써 작업을 안전하고 쉽게 할 수 있다.

미 해군 대잠 헬기가 수중 잠수함을 탐지하기 위해 디핑 소나를 내리며 호버링하는 모습. |

디젤 잠수함이기에 피할 수 없는 스노클(Snorkel 또는 Snort) 기동

스노클이란 디젤 잠수함이 잠망경 심도에서 선체는 수면 아래로 감추고 공기를 흡입할 수 있는 스노클 마스트만 수면 위로 내놓은 상태로 항해하면서 마스트로 빨아들인 공기를 이용, 엔진을 작동해 축전지를 충전하는 형태의 기동을 말한다. 이를 쉽게 이해하려면 해녀가 공기 빨대를 물 위에 내놓고 수영하는 모습을 상상하면 된다.

2차 대전 말 무렵까지 잠수함은 축전지 성능이 좋지 않아 완전히 충전한다고 해도 물속에서 2∼3시간 기동하면 완전히 방전돼 물 위로 올라와야 했다. 이러한 이유로 잠수함은 축전지 충전을 위해 수상항해를 하다 적을 만나면 잠깐 물밑에 숨어서 공격하는 전술을 사용했는데 수상항해 중 항공기에 들켜 격침되는 확률이 60% 정도로 높았다. 살아남기 위해서는 가능한 한 물속에서 오랫동안 작전하면서도 축전지를 충전할 수 있는 장치가 절대적으로 필요했고 그래서 개발된 장치가 스노클이다. 스노클은 2차 대전 종전 직전에 네덜란드인이 발명했으며 독일의 U-보트에 장착돼 효과를 봤다. 2차 대전 말에는 잠수함의 성능보다 잠수함을 잡는 수상함, 항공기의 작전 능력과 레이더 성능이 훨씬 발달해 수상항해 위주의 잠수함은 숨을 곳이 없게 됐다. 이에 독일은 잠수함에 스노클 장치를 탑재해 물속에서 충전함으로써 항공기와 수상전투함의 레이더에 탐지되지 않으려고 노력했다. 독일 잠수함 함장들은 모두 스노클 장치 설치를 강력하게 희망했으나 신조 함정 우선 원칙에 밀려 전 잠수함의 20% 정도만 스노클을 탑재한 상태에서 종전을 맞이하게 됐다.

스노클을 장착함으로써 2차 대전 말경에는 물 위로 부상하지 않고 사흘 정도를 수중에서 견딜 수 있었으니 잠수함 발전 역사에서 스노클의 발명은 10여 년이 지난 후 개발된 원자력 잠수함만큼이나 혁명적인 것으로 평가된다. 오늘날 미국·영국·프랑스에서는 원자력 잠수함만 보유하고 있는데 이들도 스노클 훈련을 할까? 원자력 잠수함에서도 원자로가 작동되지 않는 비상시를 대비해 디젤 엔진을 보유하기 때문에 스노클 훈련을 없앨 수는 없다.

<문근식 국방안보포럼 대외협력국장>

스크랩 첨부파일

스크랩 첨부파일

- YA_PG_20160222_01000308400013544.jpg

'육,해,공군,종합' 카테고리의 다른 글

| 주한미군 2사단 장비 (0) | 2016.03.05 |

|---|---|

| 세계 8大 新兵器 (0) | 2016.02.23 |

| 한국카본-IAI, 무인항공기 합작회사 설립을 위한 MOA 체결 (0) | 2016.02.23 |

| K-1 전차 최초 해외연합상륙훈련 참가! 해병대 코브라골드 상륙훈련 풀영상 공개 / 해병대 제공 (0) | 2016.02.23 |

| F-22까지 떴다… ‘위기’마다 선보인 美전략무기들 (0) | 2016.02.23 |