|

|

한국항공우주연구원 달탐사연구실이 최근 설치한 달 탐사 연구용 대형 시뮬레이션 장치인 ‘문 3D 비스’(Moon 3D Vis). 탐사선이 달에 도착했을 때 보내오는 데이터를 바탕으로 실제 모습을 모사하도록 프로그램 돼 있다. |

[과학과 내일] 달탐사, 기술성 평가 적합 판정

한국항공우주연구원(항우연) 융합기술연구소 달탐사연구실은 최근 165인치의 대형 스크린을 설치했다. 55인치 화면 9개를 이어붙인 이 장치의 이름은 ‘문 3D 비스’(Moon 3D Vis)다. 화면에서는 지구에서 솟아오른 달 착륙선이 분화구 근처 목표지점에 사뿐히 내려앉는 광경이 모사되고 있었다. 컴퓨터 프로그램으로 만들었을 법한 이 장면은 그러나 실제 데이터를 삽입해 모사한 것이다. 항우연이 지난해 12월 전남 고흥에 있는 항공센터에서 ‘달 착륙선 지상 시험용 모델’을 이용한 역추진용 추력기 및 착륙 제어 성능을 확인하는 실험을 통해 나온 데이터들이다.나로호 2단의 킥모터를 실험하던 곳이어서 약간의 설계 변경만으로 실험이 가능했다. 착륙선을 실제로 띄우고 내리는 실험을 하면 좀더 실질적인 자료를 확보할 수 있지만 연료로 쓰이는 하이드라진이 독성물질이어서 제한된 공간에서 진행할 수밖에 없다. 주광혁 항우연 달탐사연구실장은 “착륙선을 붙들어 매고 추진을 하면 로드셀이라는 센서가 어느 방향으로 어느 정도 힘이 나왔는지를 기록하고, 이를 풀어 시뮬레이션을 하면 실제 달에 가 착륙할 때와 같은 상황을 만들 수 있다”고 말했다.

달 탐사 사업이 시뮬레이션 차원에 머물지 않고 본궤도에 오를 발판이 마련됐다. 미래창조과학부(미래부)는 15일 달 탐사 사업 추진을 위한 예비타당성조사 착수를 위해 사전에 실시하는 기술성 평가에서 적합 판정을 받았다고 밝혔다. 고서곤 미래부 우주정책과장은 “기획재정부 주관으로 올해 안에 실시할 예정인 예비타당성조사를 통과하면 2020년까지 7357억원을 투여하는 본격 추진계획을 수립할 것”이라고 말했다. 10일에는 항우연을 비롯해 15개 정부 출연 연구소가 모여 달 탐사 협력협의회를 구성하고 내년부터 달 탐사 기반기술 협력융합 연구를 추진하기로 양해각서(MOU)를 교환했다.

달 탐사는 왜 필요할까? 미국 항공우주국(나사)이 세운 ‘우주탐사전략’에서는 달탐사 이유로 화성이나 심우주 등 외계탐사 준비와 인류의 거주영역 확장 등을 들고 있다. 미래부가 마련중인 우주개발 중장기계획(안)도 한국형 달 탐사선을 개발하는 이유로 우주탐사 자력개발 기반 구축과 행성탐사 연구를 통한 미래 우주자원 획득 경쟁력 확보를 들고 있다. 우리의 역량이나 국민 정서와 썩 어울리는 목표는 아니다. 최근 우라늄보다 에너지 효율이 100배는 높다는 ‘헬륨3’ 등 달에서 에너지원을 확보할 수 있다는 주장이 나오고 있지만 채산성에 대한 평가는 분분하다.

그럼에도 국민의 달 탐사에 대한 지지는 높은 편이다. 항우연이 올해 1월 나로호 3차 발사 이후 전국 만 19살 이상 성인남녀 1000명을 대상으로 자력 무인 달 탐사 계획에 대한 지지 여부를 조사한 결과 67.5%(매우 지지 24.1%, 지지 43.4%)가 동의를 표시했다. 김승조 항우연 원장은 “미국은 아폴로 프로젝트를 통해 달에 사람이 여러번 갔다 왔다. 새로 탐사할 것이 그리 많지는 않을 것이다. 달 궤도선과 착륙선 기술은 인공위성 기술 고도화에 도움이 된다. 무엇보다 달 탐사선을 우리가 개발한 발사체로 쏘아 올리면 발사체의 신뢰성이 크게 높아져 해외 시장을 개척하는 데 유리해질 것이다”라고 말했다. 중국이 유인로켓을 발사해 싸구려 이미지를 벗었듯이 달 탐사선 발사는 그 자체의 채산성보다는 ‘기술 시범’(테크놀로지 데몬스트레이션) 효과에 주목해야 한다는 주장이다.

달 탐사는 지난 대통령선거 당시 박근혜 후보가 2017년까지 시험용 궤도선을 발사하고 2020년까지 한국형 발사체로 궤도선과 착륙선을 보내겠다는 공약을 내놓으면서 세간의 주목을 받았다. 그러나 달 탐사는 2007년에 이미 세워놓은 계획이다.

그해 6월 제1차 우주개발진흥 기본계획을 세울 때만 해도 달 탐사 얘기는 없었으나, 세부 실천 로드맵을 작성할 때 2020년까지 달 궤도선을, 2025년까지 착륙선을 개발하는 계획이 들어갔다. 항우연은 부랴부랴 태스크포스를 꾸려 보고서를 만들었다. 2008년에는 미국의 나사가 중심이 돼 9개 나라가 착륙선 5~6기를 달에 보내 달 내부구조와 역사 등을 연구하자는 국제달네트워크(ILN)에 가입하기도 했다. 박 대통령 공약은 시기를 앞당긴다는 것이었으나 국정과제에서는 구체적인 연도가 빠졌다.

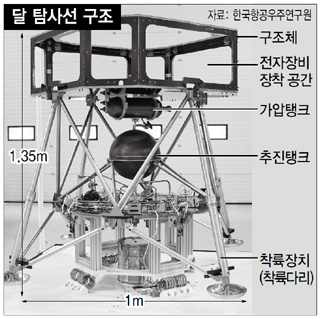

달 탐사를 위해 개발해야 할 것은 발사체와 궤도선, 착륙선 세가지다. 나로호(KSLV-I)는 100㎏의 탑재체를 300㎞ 저궤도 상공에 쏘아 올렸다. 항우연이 설계한 달 궤도선과 착륙선은 550㎏급이다. 나로호 후속모델로 개발에 들어간 3단형 한국형 발사체(KSLV-Ⅱ)는 1500㎏(1.5t)급 실용위성을 실을 수 있지만 발사 목표고도가 700~800㎞의 태양동기궤도이다. 하지만 달에 탐사선을 보내려면 38만㎞ 고도를 여행할 수 있는 기술이 필요하다. 탐사선이 일단 300㎞ 저궤도(주차궤도)에 진입하면 4단 로켓을 점화해 초속 3.1㎞까지 가속한 뒤에야 지구의 중력을 벗어나 달을 향해 날아갈 수 있다.

김승조 원장은 “한국형 발사체 개발이 1년 정도 늦춰져 2020년 초에 발사되더라도 성공만 한다면 그해 하반기께는 같은 발사체로 달 탐사선을 쏘아 올릴 수 있을 것”이라고 말했다. 4단 로켓은 나로호 발사 때 개발한 2단 킥모터 기술로 쉽게 개발할 수 있다는 계산이다. 항우연은 이에 앞서 2017년께는 시험용 궤도선을 개발해 달에 보낼 계획을 세워놓고 있다. 궤도선은 일종의 인공위성이다. 기술급수로 보면 아리랑위성 같은 실용급보다 한 단계 낮다. 원격통신이나 추진기술, 소프트웨어 등 일부분만 추가 개발하면 된다.

하지만 착륙선은 우리 연구진에게도 새로운 도전이다. 다만 기초기술부터 개발해 원천기술을 확보하는 스핀오프 전략이 필요한 부분은 아니다. 이미 시장에 나와 있는 기술들과 국내에서 개발된 로봇, 재료 등 인접기술을 받아와 소화하는 스핀온 전략으로 접근하면 어려운 문제가 아닐 것으로 항우연은 판단한다.

마침 미국 나사도 항우연 쪽에 적극적인 협조를 바라는 ‘러브콜’을 보내오고 있다. 지난 5월 항우연이 나사 에임스센터를 방문했을 때 미국 쪽은 2017년 자신들이 달 후면(남극)에 라디오 안테나를 세워 우주 초기 활동을 관측하려는 계획에 한국 쪽이 협력할 것을 제안했다. 이곳이 통신 사각지역이어서 신호를 중계해줄 위성(궤도선)이 필요한데 빠듯한 예산에 궤도선까지 보낼 여유가 없는 미국으로서는 우리 시험용 궤도선이 그 일을 맡아줬으면 한다는 것이다. 주광혁 실장은 “비용 부담 없이 협력관계를 맺을 수 있는 좋은 기회인 것 같다. 함께 연구를 하면 우리가 확보하지 못한 기술을 쉽게 전수받을 수 있다”고 말했다.

달 탐사에 필요한 기술 가운데 빼놓을 수 없는 것이 로봇이다. 우리나라가 계획하고 있는 것은 무인 달 탐사다. 착륙선이 달에 도착하고 난 뒤 로봇이 돌아다니며 지형 탐색과 광물질 분석 등 주어진 임무를 수행해야 한다. 현재 20㎏급의 로봇을 구상중이다. 휴머노이드나 상업용 로봇 개발에서 예상만큼 진전을 보지 못하고 있는 로봇 분야에서는 달 탐사 로봇 개발에 큰 기대를 걸고 있다.

달 탐사는 우주인터넷 개발에도 기회가 될 전망이다. 지상국에서 달 탐사선 사이에 통신을 하는 데는 기존에 구축된 국제 프로토콜인 심우주네트워크가 쓰이지만, 달이나 화성 등 행성 안에서 탐사선이나 로봇이 서로 통신하기 위한 인터넷망은 아직 표준이 정해져 있지 않다. 엘티이(LTE) 같은 우리나라 고유의 인터넷 프로토콜을 적용해 원활하게 작동할 경우 국제 표준을 선점할 수도 있다. 대덕연구단지/글·사진 이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

'육,해,공군,종합' 카테고리의 다른 글

| 美, 항모 잡는 '스텔스 구축함' 띄운다 (0) | 2013.10.26 |

|---|---|

| ‘메이드 인 차이나’의 역습…무기 수출 세계 5위 부상 (0) | 2013.10.22 |

| 독일육군 GTK Boxer 장갑차 (0) | 2013.10.21 |

| 대북원점 타격? 작전권과 능력도 없으면서… (0) | 2013.10.21 |

| 미국 최신예 이지스함 첫 2박3일 동승취재...한국계 함장, 유사시 9일내 한반도 출동 (0) | 2013.10.20 |