1957년 10월 4일, 러시아어로 동반자를 뜻하는 스푸트니크(Sputnik) 1호 인공위성이 로켓에 실려 우주를 향해 날라갔다. 무게 80여㎏의 금속구 형태를 가진, 스푸트니크 1호는 세계최초의 인공위성이었다. 비록 하루살이 위성이었지만 인류의 우주시대를 열게 된다. 이후 우주공간은 미·소 양국의 경쟁이 본격화되었으며, 군사적 활용도도 높아졌다. 이에 따라 군사위성이 개발되었으며, 군사위성 가운데 정찰위성은 가장 눈부신 발전을 이루게 된다. 정찰위성은 지구상 중요 지역에서의 군사 행동 상황에 관한 정보 수집을 주목적으로 한 위성이다.

U-2기의 격추로 시작된 정찰위성의 개발

- ▲ 1. 최대 고도 21,000m까지 비행이 가능한 U-2 정찰기는 1957년 이후 4년간에 걸쳐 소련 영토의 침투와 항공촬영이 가능했던 유일한 정찰기였다. <출처: 미 공군>

▲ 2. 1960년 5월 1일 소련의 신형 지대공 미사일에 격추되면서 잡히지 않는 정찰기의 신화는 결국 무너지게 된다. <출처: 김대영>

최대 고도 21,000m까지 비행이 가능한 U-2 정찰기는 1957년 이후 4년간에 걸쳐 소련 영토의 침투와 항공촬영이 가능했던 유일한 정찰기였다. 하지만 1960년 5월 1일 소련의 신형 지대공 미사일에 격추되면서, 잡히지 않는 정찰기의 신화는 결국 무너지게 된다. 정찰기를 이용해 소련 영토를 정찰하는 것이 불가능해지자, 미국은 인공위성을 이용해 우주에서 정찰하는 방법을 모색하게 된다. 미국은 지난 1956년부터 영상정찰위성을 개발하기 위한 디스커버러(Discoverer) 계획을 극비리에 진행했다. 1958년 2월 아이젠하워 대통령은 영상정찰위성의 개발책임을 미 중앙정보국에 주었다. 이후 미 중앙정보국은 영상정찰위성을 개발하기 위한 코로나(Corona) 계획을 시작하였고, U-2 정찰기가 격추당하자 개발에 탄력을 받게 된다.

최초의 영상정찰위성 KH-1

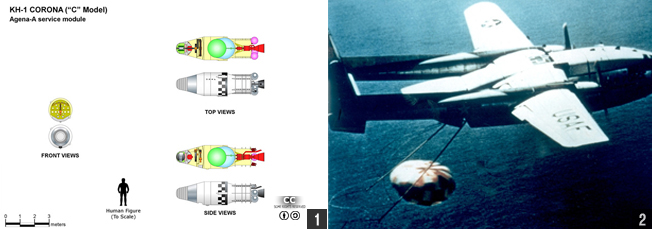

- ▲ 1. 1960년 8월 18일 KH-1 영상정찰위성이 성공적으로 발사되었고 정상적인 임무 수행에 성공하게 된다. <출처: wikimedia>

▲ 2. KH-1 영상정찰위성은 필름을 담은 회수용 비행체를 지상으로 떨어뜨렸고 수송기가 공중에서 이를 낚아채 회수했다. <출처: 미 육군>

1959년 6월 코로나 계획으로 탄생한 KH(Key Hole)-1 영상정찰위성의 1호기가 로켓에 실려 우주로 발사되었다. 그러나 엔진이상으로 위성은 태평양에 떨어지고 만다. 이후 수 차례의 위성발사가 실시되었지만 기기고장으로 인해 모두 실패로 끝나고 만다. 1960년 8월 18일 KH-1 영상정찰위성이 성공적으로 발사되었고, 정상적인 임무 수행에 성공하게 된다. 당시 발사된 KH-1 영상정찰위성은 지금의 영상정찰위성과는 큰 차이가 있었다. 우주에서 지상을 촬영한 필름을 별도의 회수용 비행체에 담아, 지상으로 떨어뜨리는 방식을 사용했다. 지상으로 떨어진 회수용 비행체는 수송기가 공중에서 낚아채 회수하게 된다. 비록 실시간으로 적의 동태를 감시할 수는 없었지만, 소련의 대륙간탄도탄 기지를 비롯한 중요 군사시설의 변화를 정찰기와 달리 안전하게 확인할 수 있었다.

실시간 감시가 가능한 KH-11

-

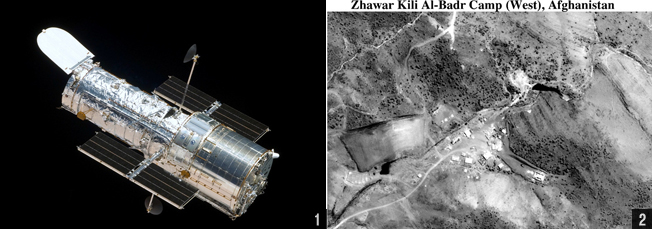

- ▲ 1. KH-11 영상정찰위성은 허블우주망원경과 유사한 형태를 가진 것으로 알려져 있다. <출처: 미항공우주국>

▲ 2. KH-12 영상정찰위성이 지난 1998년 촬영한 아프가니스탄의 알 카에다 캠프. <출처: 미 국방부>

KH-1 영상정찰위성을 시작으로 이후, 영상정찰위성들은 기술적으로 큰 발전을 하게 된다. 특히 빅버드(Big Bird)로 알려졌던 KH-9 영상정찰위성은, 무게가 11톤(t)에 달했지만 해상도는 0.6m로 KH-1 영상정찰위성의 12m 비해 월등히 좋아졌다. 1971년부터 1986년까지 20여기가 발사된 KH-09 영상정찰위성은, 제4차 중동전쟁과 이란·이라크전쟁에서 맹활약을 하게 된다. 하지만 KH-9 영상정찰위성도 여전히 촬영한 필름을 별도 회수해야 되는 문제가 있었다. 1976년 발사된 KH-11 영상정찰위성은 CCD를 사용한 디지털카메라를 장착했고, 이 때문에 크리스탈(Crystal) 이란 별칭을 가지고 있었다. 촬영된 영상은 암호화된 디지털 신호로 지상에 전송되었는데, 최초로 실시간 정찰이 가능한 영상정찰위성으로 기록되고 있다. 장착된 카메라의 해상도는 15㎝에 달했고 지상의 자동차 번호판까지 식별이 가능했다. KH-11 영상정찰위성은 적외선 카메라를 장착한 KH-12를 포함해 2013년까지 10여기가 발사되었다.

레이더로 밤낮없이 정찰하는 라크로스

-

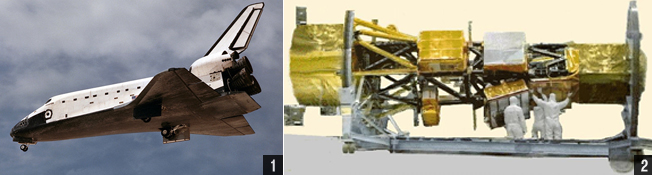

- ▲ 1. 라크로스 위성은 1988년 12월 30일 우주왕복선 아틀란티스호에 의해 실려 우주로 보내졌다. <출처: 미항공우주국>

▲ 2. 라크로스는 기존의 영상정찰위성과 달리, 고해상도 합성개구레이더를 장착했다. <출처: 미 국립정찰국>

KH-11 영상정찰위성은 실시간 정찰이 가능한 영상정찰위성이었지만, 기상상태나 밤과 낮에 따라 영상촬영에 제약이 있었다. 결국 미국은 전천후 영상촬영이 가능한 라크로스(Lacrosse) 위성을 지난 1978년부터 개발에 들어갔고, 1988년 12월 30일 우주왕복선 아틀란티스호에 의해 실려 우주로 보내졌다. 라크로스는 기존의 영상정찰위성과 달리, 고해상도 합성개구레이더를 장착했다. 이러한 레이더로 획득한 영상은 날씨의 영향을 거의 받지 않고, 구름이 끼거나 비가 자주 내리는 지역을 촬영하는데도 문제가 없다. 실시간 정찰이 가능한 라크로스 위성은 1m의 해상도를 자랑했고 2005년까지 5기가 발사되었다. 정찰위성하면 영상정찰위성을 생각하게 되지만, 통신·전자에 대한 지식이나 자료를 수집하는 전자정찰위성 그리고 적의 탄도탄의 발사나 핵폭발을 감시하는 조기경보위성도 존재한다.

한반도를 감시하는 주변국의 정찰위성

러시아는 소련 시절인 지난 1961년부터, 보스토크 우주선을 개조한 제니트(Zenit) 영상정찰위성을 우주로 쏘아 올렸다. 마지막 제니트 정찰위성은 1994년 6월에 발사되었다. 이밖에 미 해군의 군함을 추적하는 레이더 해양 정찰 위성인 RORSAT을 쏘아 올리기도 했다. RORSAT 위성은 특이하게도 원자로를 탑재한 위성으로 기록되고 있다. 중국은 지난 1975년 11월 26일 젠빙(尖兵: jiānbīng) 즉 첨병 1호 영상정찰위성을 최

- ▲ 1. 소련 시절인 지난 1961년부터, 보스토크 우주선을 개조한 제니트 영상정찰위성을 우주로 쏘아 올렸다. <출처: wikipedia>

▲ 2. 중국은 지난 1975년 11월 26일 젠빙 1호 영상정찰위성을 최초로 우주로 발사했다. <출처: 김대영>

초로 우주로 발사했다. 2006년 4월 발사된 젠빙-5호는 중국의 정찰위성 가운데 최초로 합성개구레이더를 장착했다. 일본은 1998년 8월 북한의 대포동미사일 발사를 계기로 본격적으로 정찰위성을 개발한다. 정보수집위성으로 알려진 일본의 정찰위성은 지난 2003년 3월 28일에 최초로 발사되었다. 지상의 사람을 구분할 수 있을 정도인 해상도 0.4m의 영상정찰위성 4기와, 야간촬영이 가능한 합성개구레이더를 장착한 위성 2기로 구성되어있다.

2020년부터 실전 배치될 국산정찰위성

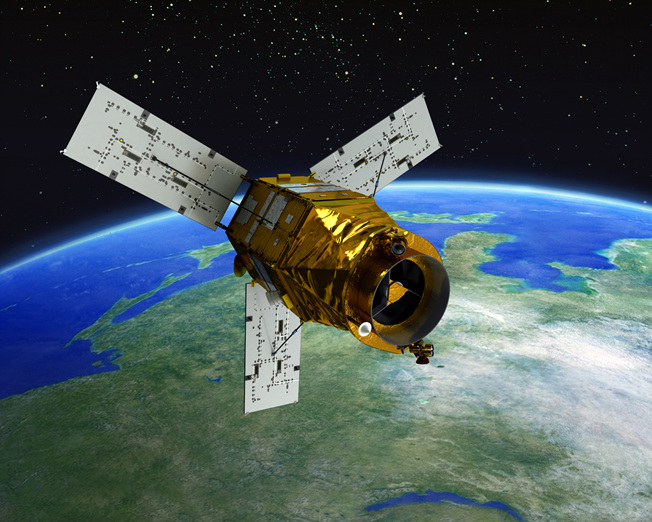

- ▲ 국산 정찰위성 획득에는 1조원의 예산이 투입되며 오는 2022년까지 5기가 전력화된다. <출처: 한국항공우주연구원>

지난 2014년 6월 11일 방위사업청은 국산 정찰위성 5기를, 2020년대 초반부터 실전배치하기로 했다고 밝혔다. 일명 425사업으로 불리는 이 사업은 한반도 및 주변지역에 대한 전천후 영상정보를 수집할 수 있는 위성을 획득하는 것이다. 정찰위성 획득에는 1조원의 예산이 투입되며, 오는 2022년까지 5기가 전력화된다. 이 가운데 4기는 합성개구레이더를 탑재하며, 나머지 1기에는 전자광학 및 적외선장비가 장착된다. 해상도는 0.3∼0.5m 수준으로 알려지고 있다. 정찰위성에 장착되는 합성개구레이더는 국방과학연구소가 연구 개발하고, 전자광학 및 적외선장비는 한국항공우주연구원이 위탁해 개발될 예정이다. 정찰위성 5기가 전력화하면 평균 2∼3시간 이내에 북한의 차량에 탑재한 이동식 미사일 발사대를 탐지할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

글 김대영 | 군사평론가

용인대학교 경찰행정학과를 졸업하고 10여 년간 온라인과 오프라인에서 국방관련 언론분야에 종사했으며, 현재 사단법인 한국국방안보포럼 연구위원으로 활동하고 있으며, 해군발전자문위원 및 방위사업청 반 부패 혁신추진단 민간자문위원을 맡고 있다.

'육,해,공군,종합' 카테고리의 다른 글

| 아르헨티나 육군의 지뢰 제거 차량 VCDT 마인 롤러 (0) | 2016.09.03 |

|---|---|

| 北 SLBM 1년 3개월 만에 전력화 성큼… 5차 핵실험 카드 만지작 (0) | 2016.09.03 |

| 北 SLBM 1년 3개월 만에 전력화 성큼… 5차 핵실험 카드 만지작 (0) | 2016.08.29 |

| 우주에서 적을 감시한다 (0) | 2016.08.29 |

| “북한의 이동식 탄도미사일 발사대를 격파하라” (0) | 2016.08.29 |