1903년, 플라이어(Flyer)호가 최초로 동력 비행에 성공하자 라이트 형제는 이 새로운 문명의 이기가 인류의 삶을 풍요롭게 해줄 것이라

굳게 믿었다. 실제로 오늘날 인류는 많은 혜택을 누리고 있다. 그러나 비행기가 탄생하자마자 무기로서의 잠재력에 주목한 이들도 있었다. 불행한

일이지만 이들의 바람대로 비행기는 곧 전쟁터에 모습을 드러냈다. 애초에 전투기나 폭격기를 염두에 뒀었지만 1910년 이전의 기술로는 실현이

어려워, 일단 정찰 및 연락 용도로 사용되었다.

높은 곳에서 내려다보는 것보다 편리하고 확실한 정찰 방법은 없다. 게다가 아직 통신 장비의 성능이 좋지 않던 시절이라 부대 간에 긴급한

연락을 취하거나 소수의 인원을 신속히 이동시키는 수단으로도 비행기는 안성맞춤이었다. 처음에는 별도의 전용 기체가 있지 않았지만 시간이 지나면서

이런 용도에 특화되고 야전에서 사용하기 편리한 연락기(Liaison)라 불리는 경비행기들이 속속 등장했다.

위성이나 드론처럼 보다 정밀하고 편리한 정찰 수단이 등장하고 소수 인력의 수송은 헬리콥터가 대신하면서 어느덧 군사용으로의 역할은 줄었지만,

제2차 대전 당시에 연락기는 상당히 중요한 임무를 수행한 전선의 숨은 주인공이었다. 한마디로 연락기의 황금시대였는데, 그중 독일의

피젤러(Fieseler)가 제작한 Fi 156 슈토르히(Storch)는 이 시대를 대표한 뛰어난 연락기였다.

- ▲ 주기 중인 모습. 거친 맨땅이나 풀밭에서도 이착륙이 가능하였다. <출처: (cc) Sir James at Wikimedia.org>

독일의 침략을 받은 국가들도 전후에 사용한 연락기

1935년 히틀러가 재군비를 선언하며 재건에 착수한 독일 공군은 전투기와 폭격기를 위시한 거의 모든 종류의 신예기 개발에 박차를

가했다. 공군력 지표와 직접 관련된 전투용 기종에 비해 관심은 덜했지만 새로운 연락기의 개발도 이때 함께 시작되었다. 이 사업에 모두 3개

업체가 시안을 제시했는데, 메서슈미트의 Bf 163과 마지막까지 경쟁을 벌인 피젤러의 Fi 156이 저렴한 공급가를 어필하면서 최종적으로

채택되었다.

1936년, 일사천리로 개발을 완료한 시제기 Fi 156A가 완성되어 본격 실험에 들어갔다. 약 2년에 걸쳐 실시된 각종 테스트에서 군

당국을 만족시키는 데 충분한 성능을 발휘하자 피젤러는 최고 속도를 시속 208km까지 증강시킨 Fi 156B를 양산 모델로 제안했다. 하지만 그

정도의 속도 증가는 별 의미가 없고 가격만 비싸진다고 생각한 군은 A형을 약간 개량한 Fi 156C를 양산형으로 선정했고 1939년부터 일선에

공급하기 시작했다.

- ▲ 박물관에 전시 중인 Fi 156. 단순해 보이지만 상당히 뛰어난 기술이 접목되어 있었다. <출처: (cc) Überflieger89 at Wikimedia.org>

곧바로 전쟁이 개시되면서 일선에서 연락기의 수요가 대폭 늘자 생산량도 급격히 늘어나, 종전 시점까지 총 2,900여 기가 제작되었다.

그런데 재미있게도 전쟁이 격화되어 피젤러의 생산 라인이 Bf 109 제작에 투입되면서 전쟁 후반기에는 대부분의 Fi 156이 점령지인 체코와

프랑스에서 생산되었다. 특히 총 784기를 생산한 모레인 솔니에르(Morane-Saulnier)는 종전 후에도 프랑스 공군의 요청으로 Fi

156을 MS-500 시리즈라는 이름으로 계속 생산했다.

이렇게 독일 밖에서도 생산이 계속 이루어진 Fi 156은 알제리 전쟁이나 베트남 전쟁처럼 프랑스와 해외 식민지 사이의 분쟁에 모습을

드러냈다. 또한 독일의 침략을 받았던 노르웨이, 폴란드 공군도 전후에 사용했다. 전투기나 폭격기처럼 인지도가 높지 않았고, 자신들에게 치욕을

안겨준 침략자의 무기였는데도 생산을 계속하면서 거부감 없이 사용했을 만큼 Fi 156의 성능은 좋았다.

- ▲ 1951년 체코슬로바키아에서 농약 살포용으로 사용 중인 Fi 156. 성능이 좋아 전후 여러 나라에서 다양한 용도로 사용하였다. <출처: (cc) Bundesarchiv at Wikimedia.org>

수많은 야전 지휘관을 태우고 적진을 넘나들다

연락기들은 야전에서 편리하게 운용할 수 있도록 대개 비행과 관련된 최소한의 장비만 탑재한 단순한 구조로 되어 있다. Fi 156도

마찬가지여서 조종사를 포함한 2인만 탑승 가능하고, 최대 비행 속도가 시속 170km 정도이며 항속 거리도 380km에 불과하다. 요즘

레저용으로 많이 사용하는 경비행기보다 성능이 약간 좋거나 비슷한 수준이어서 단순히 비행 성능만 놓고 본다면 당시 활약한 군용기 중에서도 그다지

인상적이라 할 수는 없다.

이 때문에 Fi 156이 주로 안전한 후방에서 활약했을 것이라 생각하는 이들이 많다. 하지만 실제로는 적진 정찰, 탄착지 관측 등 총알이

빗발치는 최전선에서 대부분 활약했다. 일일이 통신으로 전할 수 없는 부대 간 연락도 중요한 임무 중의 하나였다. 예전에 비해 줄어들었지만 제2차

대전 당시만 해도 연락장교(Liaison Officer)의 역할은 상당했는데, 이들은 임무 수행을 위해 연락기를 타고 위험한 적진을 가로지르기도

했다.

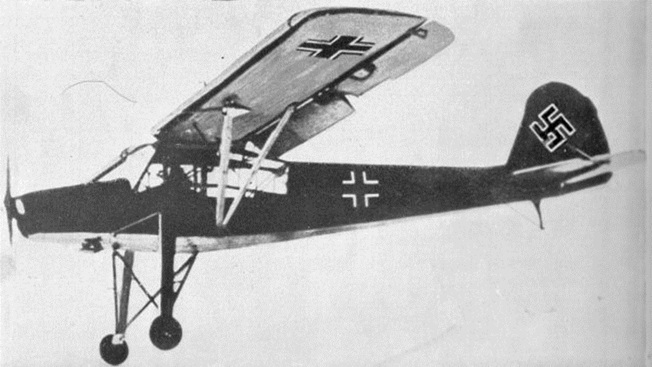

- ▲ 임무 수행 중인 Fi 156. 대부분 위험한 최전선에서 활약하였다.

Fi 156은 지휘관들의 전용기로도 많이 사용되었는데, 이용하다가 전사한 사례도 적지 않다. 롬멜(Erwin Rommel)은 이를 즐겨

타고 수시로 전선을 직접 시찰한 대표적 인물이다. 제11군 사령관 쇼베르트(Eugen von Schobert)는 전선 확인 도중 지뢰밭에 원인

불명의 비상 착륙을 했다가 폭사했다. 학살극의 주역으로 악명 높았던 제3친위사단장 아이케(Theodor Eicke)도 Fi 156에 올라 적진을

살펴보다가 격추당해 사망했다.

이처럼 적극적인 장군들 다수가 단순히 이동뿐 아니라 직접 적진을 살펴보기 위한 용도로 연락기를 사용했다. 하지만 Fi 156은 어지간한

대공화기로도 쉽게 격파할 수 있을 만큼 느리고 비행 고도도 높지 않았기에 이런 행위가 바람직했다고 볼 수는 없다. 위험 지역으로 비행을 나갔다가

위에 언급한 사례처럼 지휘관이 전사나 사고를 당하면 부대 운영에 심각한 공백이 초래될 수 있기 때문이다.

- ▲ 독일 아프리카 군단장 당시의 롬멜. 뒤에 보이는 Fi 156을 이용하여 수시로 전선 시찰을 나가곤 했다. <출처: Bundesarchiv>

단거리 이착륙 성능은 가히 경이적이었다

Fi 156은 직접적인 교전 행위를 제외한 거의 모든 중요 임무를 수행한 전선의 마당발이었다. 사실 어지간한 기체의 성능으로는

환경이 열악한 최전선에서 다양한 임무에 투입되기가 쉽지 않다. 앞에서 속도도 느리고 비행 고도도 높지 않다고 했지만 그 정도가 군이 요구한

수준이었다. 하지만 Fi 156은 어설퍼 보이는 외형과 달리 상당한 기술이 집약된 비행기였다. 특히 감탄을 불러일으킬 정도로 뛰어난

STOL(단거리 이착륙) 성능은 가히 경이적이라 할 수 있었다.

Fi 156은 맞바람만 있으면 45m 내에서 이륙, 18m 내에서 착륙이 가능했으므로 대개 100m 정도의 공간만 있으면 충분히 뜨고 내릴

수 있었다. 이 같은 STOL 능력은 오늘날의 최신 경비행기와 비교해도 결코 뒤지지 않는 뛰어난 성능이었다. 이는 양력을 극대화할 수 있도록

제작된 주익 덕분인데, 앞전 가장자리에 슬랫(Slat)이 설치되고 뒷전의 힌지로 연결된 보조날개(Aileron)와 플랩(Flap)은 틈새가

벌어진 방식을 채택했다.

- ▲ 1938년 미국에서 시범 비행을 벌이는 Fi 156. 놀라운 저속 비행 및 이착륙 능력을 엿볼 수 있다. <출처: PastFinderLtd / 유투브>

또한 고속 비행 능력을 포기한 대신 여분의 출력을 저속에서 기체가 실속에 빠지지 않도록 사용해 시속 50km의 저속 비행이 가능했다.

맞바람을 탈 경우 마치 공중에 부양되어 있는 것 같은 시속 25km의 초저속으로도 비행할 수 있었다. 덕분에 STOL이 가능해, 특정 지점을

정밀하게 탐색하고 정찰할 경우에 상당히 효과적이었다. 또한 적 전투기와 조우했을 때 속도를 급속히 낮추어 위급 상황을 벗어나기도

했다.

또한 Fi 156의 강착장치1)도 상당한 기술력을 바탕으로 탄생한 것이었다. 투박해 보이는 고정식

강착장치로 인해 황새(슈토르히)라 불리게 되었지만, 이 장치는 스프링과 유압으로 착륙 시 최대 46cm까지 짧아지면서 충격을 흡수하는 뛰어난

완충 능력을 갖고 있었다. 덕분에 맨땅이건 풀밭이건 가리지 않고 거의 모든 장소에서 쉽게 이착륙할 수 있었다. 헬리콥터 정도는 아니지만 극히

일부를 제외한 거의 대부분의 전쟁터에서 운용이 가능했다.

- ▲ 1942년 생산된 Fi 156의 시범 비행 모습. 인상적인 강착장치로 인하여 황새라고 불렸다. <출처: (cc) H. Raab (User:Vesta) at Wikimedia.org>

무솔리니 구출 작전에도 투입된 다목적기

사실 Fi 156뿐 아니라 대부분의 연락기가 쉴 새 없이 중요한 임무를 수행했지만 아무래도 전투기나 폭격기가 아니다 보니 전쟁사에서

그다지 주목을 끌지는 못하는 존재였다. 그렇지만 Fi 156은 특수전 전사에 영원히 기록될 작전에 투입되어 인상적인 전과를 올린 적이 있었다.

실각하여 이탈리아 아펜니노 산맥의 오지인 그란사소(Gran Sasso)에 유폐되어 있던 무솔리니를 구출하는 데 사용된

것이다.

- ▲ 무솔리니를 태우고 이륙하기 위해 정상 부근에 대기 중인 Fi 156. 중량이 초과한 상태에서 성공적으로 임무를 수행하였다. <출처: (cc) Bundesarchiv at Wikimedia.org>

1943년 9월 12일, 은밀히 침투한 독일 특공부대원들이 무솔리니를 구출해 안전지대로 탈출시키는 데 성공했다. 작전 지역에 평지가 불과

100여m 정도여서 애초에 Fa 223 헬리콥터를 이용하고자 했지만 수송 도중 연합군에게 격파되었다. 이에 따라 Fi 156이 긴급히 대체

투입되었던 것인데, 무솔리니 외에 작전을 현지 지휘한 슈코르체니(Otto Skorzeny) 대위가 탑승해 정원과 중량이 초과된 상태였음에도

불구하고 75m를 내달려 이륙에 성공했다.

또한 스탈린그라드 전투, 베를린 전투처럼 독일이 명운을 걸고 싸웠던 주요 전투에서 히틀러의 명령을 받은 연락장교들이 Fi 156으로 작전

지역을 오고 갔다. 제2차 대전이 워낙 거대한 전쟁이다 보니 이런 행위가 그다지 부각되지는 않았지만, Fi 156은 이처럼 잘 드러나지 않는

곳에서 부단히 임무를 수행했다. 비록 실제로 교전을 벌이지는 않았지만 단지 보이는 것 이상의 역할을 다한 뛰어난 머슴이었다고 할 수

있다.

- ▲ 1944년 동부전선에서 부상병을 수송하는 모습. 연락기로 분류되지만 언제 어디서나 맡은 바 임무를 다한 다목적기였다. <출처: (cc) Bundesarchiv at Wikimedia.org>

'육,해,공군,종합' 카테고리의 다른 글

| 실전 같은 주한미군 장병들의 전투훈련 영상 / 주한미군 (0) | 2016.07.19 |

|---|---|

| 2016 판보로 에어쇼에 참가한 F-35B / 미국방성 (0) | 2016.07.19 |

| 프랑스 육군이 도입, 운용중인 CARAPACE 연료보급차량 (0) | 2016.07.11 |

| 대서양 횡단에 성공한 F35B (0) | 2016.07.11 |

| 미 2사단 M1A2 전차, 브레들리 장갑차 등 실사격 훈련 풀영상 / 주한미군 (0) | 2016.07.11 |