![레닌그라드 전투 [1] 대(大)전쟁 최장의 싸움터](http://img.bemil.chosun.com/site/data/img_dir/2016/03/28/2016032800783_0.jpg)

모두가 원한 도시

프랑스를 평정한 직후인 1940년 7월 초, OKH(Oberkommando des Heeres, 독일 육군 최고사령부)는 특별한 임무를 수행하기 위해 독일군 내의 유능한 인재들을 차출하여 임시 조직을 설치하였다. 이들에게 하달된 임무는 소련 침공에 관한 기초적 계획을 수립하는 것이었다. 아직 히틀러의 정식 지시가 있었던 것은 아니지만 조만간 명령이 내려올 것이 명약관화하였기에 미리미리 대비하려는 의도였다.

-

- ▲ 에리히 마르크스가 최초 입안한 소련 침공 계획안. 독일 주력을 둘로 나누어 모스크바와 키예프로 향하도록 하고 레닌그라드는 조공(助攻)으로 견제하려 하였다. 이후 이 계획안은 바바로사 계획의 기초가 되었다.

그리고 8월 8일, 이곳에 파견 나온 제18군 참모장 마르크스(Erich Marcks)는 러시아의 빈약한 도로망을 염두에 두고 수립한 작전 초안을 상부에 보고하였는데, 이것이 이후 바바로사 계획(Operation Barbarossa)으로 알려진 소련 침공 전략의 최초 뼈대가 되었다. 마르크스는 주공(主攻)을 크게 둘로 나누어 모스크바와 키예프로 신속히 진격함과 동시에 소련군의 주의를 분산시킬 목적으로 조공(助攻)을 이 도시로 향하도록 작전을 입안하였다.

이를 검토한 참모총장 할더(Franz Halder)는 키예프보다 정치적 상징성이 훨씬 큰 이 도시와 모스크바를 먼저 점령하는 것이 군사적으로 타당하다며, 계획을 수정하여 12월 5일 히틀러에게 보고하였다. 그런데 히틀러는 모스크바보다 키예프와 이 도시를 우선 점령하여야 한다고 주장하였다. 결국 전쟁 지휘부의 갑론을박 끝에 침공군 주력을 셋으로 나누어 모스크바, 키예프 그리고 이 도시를 일거에 점령하도록 수정한 최종 침공 계획이 채택되었다.

- ▲ 레닌그라드는 제2차 대전 당시 최장의 공방전이 벌어진 격전의 현장이었다. <출처: Russian International News Agency>

혁명의 상징

1703년 제정 러시아의 표트르 1세(Peter the Great)는 원래 모스크바 공국의 영토였지만 스웨덴이 강점하고 있던 네바(Neva) 강 하구의 습지대를 탈환하였다. 그는 발트 해 연안의 이곳을 ‘유럽으로 향한 창(窓)’으로 삼기로 하고 새로운 도시의 건설에 착수하였다. 자신의 이름을 따서 상트페테르부르크(Saint Petersburg)로 도시의 이름을 정한 그는 1712년 이곳으로 수도를 옮겼을 정도로 애착과 기대가 컸다.

- ▲ 상트페테르부르크 건설을 진두지휘하는 표트르 1세. 철권통치자였지만 서구화 정책과 영토 확장을 이끌어 러시아에서 대제로 불린다.

이렇게 시작된 이 도시는 이후 발전에 발전을 거듭하여 러시아 제2의 대도시가 되었고 지금도 그러한 위상은 변함이 없다. 흔히 러시아의 심장으로 불리는 모스크바는 정치적 상징성이 큰 반면, 해상을 통한 유럽과의 교역을 통해 부를 축적한 상트페테르부르크는 학술, 문화, 예술 분야를 선도하여 러시아의 머리로 일컬어지고 있다. 그리고 여기에 더해 소련을 태동시킨 혁명의 도시이기도 하다.

외부 세계의 흐름을 러시아에서 가장 먼저 접했던 상트페테르부르크는 절대 왕정에 반발한 데카브리스트의 난(Decembrist Revolt)이 일어났을 만큼 반골 기질이 강한 도시였다. 이곳에서 공산혁명이 시작된 것은 어쩌면 필연이었을지도 모른다. 1905년 이른바 ‘피의 일요일 사건’이 발발한 이후 민심이 계속 흉흉해지자 1914년 도시의 이름을 좀 더 러시아 친화적인 페트로그라드(Petrograd)로 개칭하였지만 이미 권력에 등을 돌린 대중의 마음을 잡을 수는 없었다.

- ▲ 1917년 혁명에 동참하여 페트로그라드 도심을 행진하는 러시아군. 공산혁명을 이끈 도시였기에 이후 레닌그라드로 개칭되었다.

결국 제1차 대전이 한창이던 1917년 이 도시에서 3월 혁명, 11월 혁명이 연이어 벌어지면서 제정 러시아는 역사 속으로 사라지고 세계 최초의 공산주의 국가인 소련이 탄생하였다. 1924년 레닌이 죽자 그를 기념하여 레닌그라드로 다시 이름이 바뀐 점만 보더라도 소련 공산주의 역사에서 이 도시가 차지하는 위상을 알 수 있다. 한마디로 당시 레닌그라드는 소련 혁명의 상징과도 같은 도시였다.

당연한 목표

상징성이 컸고 경제적으로도 중요한 대도시였지만 독일이 레닌그라드를 점령해야 할 당위성은 그 외에도 많았다. 먼저 표트르 대제가 이곳에 도시를 만들었던 이유에서 알 수 있듯이, 전략상 독일이 레닌그라드를 점령하면 소련은 발트 해를 통해 밖으로 나갈 통로가 차단되어 버린다. 소련은 거대한 국토를 가진 나라지만 의외로 해상 출입구가 그다지 많지 않은데, 레닌그라드는 그중 얼마 안 되는 중요한 항구다.

- ▲ 네바 강 하구에 위치한 레닌그라드는 발트 해를 통해 유럽과 연결되는 위치에 있어 200여 년 간 제정 러시아의 수도이기도 했다.

반면 독일이 이곳을 차지하면 소련 내륙으로 치고 나갈 수 있는 중요 보급로를 확보할 수 있게 된다. 독일군의 핵심 브레인들이 침공 계획을 짜면서 가장 고심했던 부분이 보급로였다. 유럽에 비해 몹시 적은 철도와 몇 개 되지도 않는 열악한 도로망에 의존할 수밖에 없는 상황이어서 소련 내에서 주공의 지향 방향은 극히 제한될 수밖에 없었다. 우려했던 대로 독일군은 갈수록 고전을 면치 못했고 결국 이는 전쟁의 패인 중 하나가 되었다.

따라서 레닌그라드의 확보는 독일 본토에서 소련의 중심으로 향하는 거대한 해상 보급로의 출입구가 개통되었다는 의미다. 이곳을 교두보 삼아 독일이 최종 진출 목표로 설정한 A-A선(아르한겔스크-아스트라한 선)의 북쪽 끝인 아르한겔스크(Arkhangelsk)까지 다다르면 북극해 일대에서 소련으로 향하는 모든 생명선이 차단된다. 비록 동절기에는 사용하지 못하는 반쪽 통로이지만 이곳이 막히면 소련이 외부와 연결될 수 있는 바닷길은 극동과 흑해만 남게 된다.

- ▲ 레닌그라드를 거쳐 아르한겔스크까지 점령하면 소련의 북쪽 바닷길은 완전히 막히게 된다.

레닌그라드는 이처럼 혁명이니 역사성이니 하는 추상적 명분보다 현실적인 필요성 때문에 독일에게는 반드시 차지해야 할, 반대로 소련에는 어떠한 희생을 각오하고서라도 사수해야 할 싸움터가 될 수밖에 없었다. 더구나 외부 연결이 언제든 가능한 해안도시여서 대륙 한가운데 위치한 모스크바와 달리 소련이 전통적으로 구사해 온 청야작전(淸野作戰) 이 방어에 그다지 효과가 있는 곳도 아니었다.

그곳으로 가는 길

그런데 레닌그라드가 아무리 해안가 도시라도 해군력이 약한 독일이 바다를 통해 이곳을 점령할 수는 없었다. 소련도 해군이 그리 강한 편은 아니었지만 독일 또한 이를 단숨에 격파하고 대규모 부대를 상륙시킬 만한 역량은 없었다. 사실 주변에 40여만의 병력이 지키고 있는 350만 인구의 대도시를 해군으로만 순식간에 점령한다는 것은 불가능하였을 뿐만 아니라 여타 전선과의 연결을 고려했을 때 이곳만 먼저 차지할 수도 없는 노릇이었다.

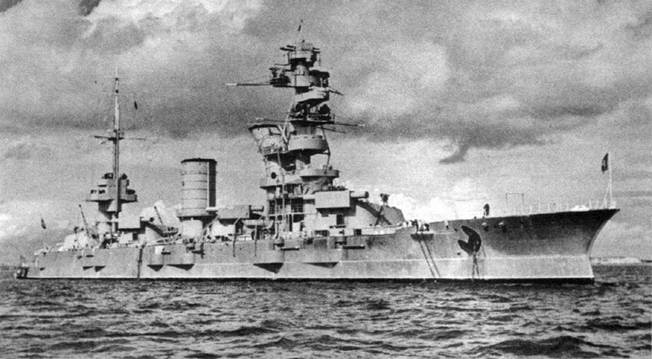

- ▲ 레닌그라드 전투 당시 격침당했던 소련 해군 전함 마라. 레닌그라드를 밖에서 호위하던 발트 함대는 소련 최강의 함대이기도 했다.

결국 육상으로 900여 킬로미터를 진격하여 도시를 점령하여야 하는데, 사실 소련과의 전쟁을 한창 계획 중인 독일에게 이는 그다지 큰 문제가 아니었다. 설령 레닌그라드가 아니더라도 어차피 소련을 군사적으로 굴복시키려면 그 이상은 진격해야 했기 때문이다. 오히려 문제는 마치 깔때기 입구처럼 진격하면 할수록 넓어지는 소련의 지리적 구조에 있었다.

이는 앞으로 나아갈수록 전선이 커진다는 의미인데 최종 목표로 설정한 A-A선까지 가면 출발선 당시보다 약 2배 정도 전선이 넓어진다. 전선 남부는 추축국에 가담한 헝가리, 루마니아, 불가리아의 도움을 받아 후속 보급에 그다지 문제가 없었지만 레닌그라드로 다가가야 할 북부는 일단 진격 방향부터 어려움이 많았다. 구조상 동쪽으로만 직진하면 되는 모스크바, 키예프와 달리 레닌그라드는 발트 해 연안을 따라 북동진해야 했다.

-

- ▲ 1940년 6월 14일 라트비아의 수도 리가(Riga)에 진주하는 소련군. 독일과의 사전 밀약에 따른 군사 행동이었지만 레닌그라드 방위도 발트 3국 침공 목적 중 하나였다.

글 남도현 | 군사 저술가

[전쟁, 그리고], [2차대전의 흐름을 바꾼 결정적 순간들], [끝나지 않은 전쟁 6.25] 등의 군사 관련 서적을 저술한 군사 저술가. 국방부 정책 블로그, 군사월간지 [국방과 기술] 등에 칼럼을 연재하고 있다. 현재 무역대행 회사인 DHT AGENCY를 경영하고 있다.

'육,해,공군,종합' 카테고리의 다른 글

| K-9, 130밀리 다련장 드론 촬영 영상! 육군 해상사격 훈련 / 육군제공 (0) | 2016.04.11 |

|---|---|

| K-9, 130밀리 다련장 드론 촬영 영상! 육군 해상사격 훈련 / 육군제공 (0) | 2016.04.08 |

| 세계 최고의 권총 Top 10 (0) | 2016.04.03 |

| 경쟁에사 패한 미 전술 공군기 . (0) | 2016.04.03 |

| 레닌그라드 전투 [1] 대(大)전쟁 최장의 싸움터 (0) | 2016.04.03 |